的文化故事,揭秘古人如何迎接寒露

- 日历网

- 2025-11-24 21:00:05

寒露,作为二十四节气中的第十个节气,标志着气候的进一步转冷,也是秋季的一大节令。这个节气的到来,预示着露水逐渐增多,气温下降,天气转凉。在中国传统文化中,寒露不仅是自然气候变化的象征,更与古人的农耕生活和天文观察密切相关。随着寒露的临近,古人通过一系列的传统习俗和活动来迎接这个节气,调节生活和生产节奏。以下便是寒露背后的文化故事,以及古人如何通过这些方式来迎接这一节气。

寒露的起源:农耕与天文的结合

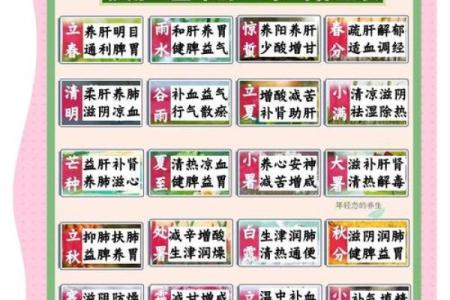

寒露作为农耕文化的重要一环,起源于古代人们对自然界的观察与总结。根据古代天文学的记录,寒露通常发生在每年10月8日或9日之间。这一节气的到来,意味着夏季的高温已过去,气候逐渐变凉,露水增多,天气中的寒气开始侵袭大地。农耕社会的农民通过观察天象的变化,知道此时气温下降,露水增多,庄稼也进入了成熟的阶段。

寒露时节,古代农民开始注意秋冬季节的农事安排。稻谷、玉米等作物的收割进入最后阶段,而冬季作物如小麦等开始播种。因此,寒露不仅是一种天文现象的标志,更是农耕活动的时令指引,提醒人们做好收成准备和播种工作。

古人迎接寒露的传统习俗:饮食与活动

古人在寒露到来时,往往会通过饮食和一系列活动来应对即将到来的寒冷气候。首先,饮食上,寒露时节,人们普遍习惯食用一些温补性食物,如桂圆、红枣、牛肉、羊肉等。这些食物有助于提升身体的抗寒能力,保持体内的温暖。同时,寒露时节也是食欲最旺盛的时候,传统的温补食品如桂圆粥、红枣汤等成为常见的滋补佳品。

活动方面,寒露时节,许多地方的传统活动也与节令密切相关。例如,在南方地区,人们会举行一些祭祖活动,祈求丰收和平安。而在北方,寒露前后也是捕捞季节的开始,渔民们会在此时进行大规模的捕捞,既是为了迎接寒冷季节的到来,也为冬季储备食物。

东周时期的寒露祭祀活动

在东周时期,寒露节气的到来常常伴随着一系列祭祀活动。根据《左传》中的记载,寒露期间,周朝的祭祀活动会更加频繁。尤其是在寒露这一天,贵族和王公大臣们会通过举行隆重的祭天祭地仪式,祈求天降甘露,保佑农田丰收。这些仪式不仅是对自然界变化的尊重,也体现了古人对天地神灵的敬畏与感恩。

同时,寒露也是农民忙于收割与播种的季节,东周时期的农业生产也受到这一节气的指导。农民根据寒露节气的变化安排耕作,确保能及时收获并为冬季做准备。通过这样的历史实践,寒露成为了农耕文明中的一个重要节点。

唐代的寒露食俗

唐代是中国历史上一个盛大的文化时期,寒露节气的到来也影响着唐朝百姓的日常生活。在唐代的文献中,有大量关于寒露时节食俗的记载。根据《唐书》中的记载,寒露时期,许多文人和贵族家庭会举办丰盛的宴会,其中必不可少的便是一些滋补的食物,如羊肉汤、桂圆糕等。这些食物不仅具有温补作用,还有助于抵抗寒冷的侵袭,增强体力。

此外,寒露时节,唐朝的各大城市还会举行盛大的庆祝活动,民间乐队、舞蹈表演以及各种游乐活动成为节气时节的传统。通过这些活动,唐代人民既能享受美食,又能在寒露的气氛中感受到秋天的韵味。

现代的寒露传承:文化与习俗的延续

尽管现代社会的生活方式发生了巨大变化,但寒露节气的文化传统依旧在许多地方得以延续。如今,人们依然通过食用一些具有滋补作用的食物,如红枣桂圆、羊肉汤等,来迎接寒露带来的寒冷天气。此外,很多地方仍然会举办一些传统活动,如秋游、秋收庆典等,以此来纪念和庆祝这一节气。

在现代,寒露不仅是农事安排的指南,更成为了一个文化符号,提醒人们珍惜秋天的丰收,感恩自然的馈赠。通过现代的传承,寒露不仅被融入到农耕生活中,也成为了人们生活的一部分,展示着中华文化的博大精深。