立春:古人如何通过节气养生保健

- 日历网

- 2025-10-27 22:00:04

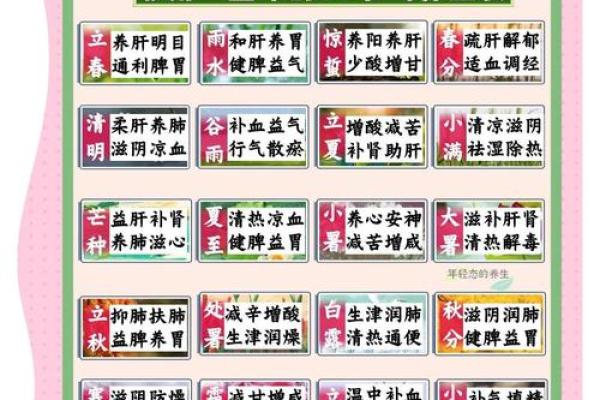

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始。它在古代农耕社会中具有极为重要的意义,既是自然界变化的体现,也是人们养生保健的一个重要节点。古人通过观察天文变化与气候规律,结合节气的特点,形成了丰富的养生文化。立春时节,气温回升,万物复苏,正是调整身体、增强免疫力的好时机。

立春的起源:农耕与天文的结合

立春作为古代天文与农耕的结合点,起源于对自然现象的细致观察。在古代,天文学和农耕密切相关,农民根据节气调整耕作,保证农作物的生长和丰收。立春的日期通常在2月3日到2月5日之间,标志着地球轨道位置变化、春季的开始。此时,阳光直射赤道,气温逐渐回升,春风吹拂大地,万物开始复苏。

古人认为,春天是“阳气生发”的时节,是“万物更新”的最佳时机。尤其在立春时,气温虽然回升,但早晚仍有寒意,因此,合理的养生保健十分重要,能够为整个春季的健康打下良好的基础。

传统习俗:饮食与活动调养

在古代,立春时节的养生习俗多与饮食和活动密切相关。春季万象更新,气候变化较大,古人通过合理的饮食和适当的活动来调节体内的阴阳平衡。

饮食方面,立春时节的养生饮食讲究“润养阴气”,传统上有吃春饼、春菜、立春蛋等习惯。春饼中多使用新鲜的蔬菜,富含维生素和纤维,既能补充身体所需的营养,又能促进消化。立春蛋是一种象征新生的食物,吃了可以帮助保持身体健康,寓意着生命力的复苏。

在一些地方,立春时还讲究吃“春菜”,例如葱、蒜、韭菜等,能够增强体力、预防疾病。同时,传统中医也推荐多食用具有温阳作用的食材,如桂圆、红枣、山药等,有助于增强身体的免疫力。

活动方面,立春时节的运动要以温和为主,尤其是在寒冷的天气下,不宜进行剧烈运动。古人讲究“春捂秋冻”,意味着春天要适度保暖,不要过度穿衣,但也不能因天气回暖就过早暴露于外。常见的活动有春游、踏青,寓意着走出家门,感受大自然的复苏,既能锻炼身体,也能提高免疫力。

黄帝内经的养生智慧

《黄帝内经》是中国古代养生学的经典之一,书中强调“春夏养阳,秋冬养阴”,即春天要注重阳气的生发。书中提到,立春时节的养生要顺应自然界的变化,起居作息要早睡早起,避免熬夜以免耗损阳气。同时,饮食要清淡,避免油腻食物的摄入,多吃些新鲜蔬菜和水果。此时,人体应注重肝脏的保养,因为春季是肝气旺盛的时节,肝脏健康直接影响到人的气血和免疫力。

唐代王羲之的春季养生

唐代书法家王羲之以其卓越的书法才华闻名,在他的生活中也注重春季的养生。他在《兰亭序》中提到,春天是自然界最为活跃的时期,人的身体也应该随着气候变化而调整。在立春时节,王羲之建议大家多到户外走动,享受春风,增强体力。同时,他也提到饮食要注重清新,避免过重的食物,以便于身体吸收春天的阳气。

立春养生的现代启示

随着时代的发展,立春的养生方法逐渐被现代人所传承并发展。在现代,养生不仅仅局限于饮食和活动,还包括心理的调节。立春时节,现代人依然保持春捂秋冻的传统,但更加强调通过科学的方式调节生活习惯,如注重作息规律,保持适度运动,并通过饮食调整来适应春天的气候变化。

例如,很多现代养生专家提倡立春时节开始适当补充维生素D,增强免疫力;同时,饮食中应减少高糖、高脂肪食物的摄入,增加富含抗氧化物质的食物,保持身体活力。此外,春季心理上的调整同样重要,要学会通过冥想、放松等方式调整心态,保持乐观的情绪。

立春时节,古人通过节气养生的方法,不仅与天文、农耕有着密切的关系,更融入了丰富的文化传统和智慧。而这些养生方法,至今依然影响着现代人生活方式的选择。