农历七月十五:拜祖祭神,传统与宗教的交融

- 日历网

- 2025-10-25 10:54:02

在中国传统文化中,每一个节日背后都蕴含着丰富的历史与文化积淀,农历七月十五日的拜祖祭神活动便是其中之一。它不仅是一个纪念祖先、表达敬意的仪式,也是一个传统与宗教交融的体现。通过对这一传统习俗的解析,我们能够更好地理解其深层的文化内涵与历史背景。

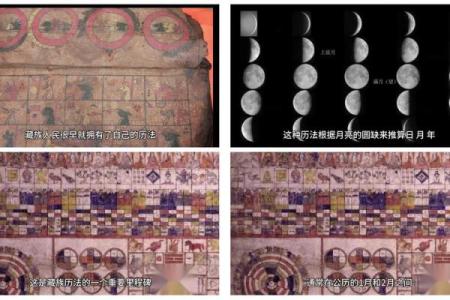

起源:农耕与天文的联系

农历七月十五的祭祀活动,起源可以追溯到古代的农耕社会。中国古代人民的生产和生活与天文、气候密切相关,七月十五正是农田丰收的季节。农民们在这一时节,通常会祭祀祖先,祈求丰收和五谷丰登。此外,天文方面的影响也不可忽视。在农历的七月十五这一天,正值秋季到来,天气逐渐转凉,这也是“中元节”这一节日的天文背景之一。

在古代人们的观念中,这一时节气候适宜,天上阳气逐渐衰退,而地上阴气逐渐增强。为防止阴气过旺,影响家族的运势,古人常常在这一天举行祭祖活动,借此安抚祖先的魂魄,也避免过多的鬼魂影响人间的安宁。随着时间的推移,这一祭祀活动渐渐与宗教信仰和民间习俗相结合,形成了拜祖祭神的传统。

传统习俗:饮食与活动的融合

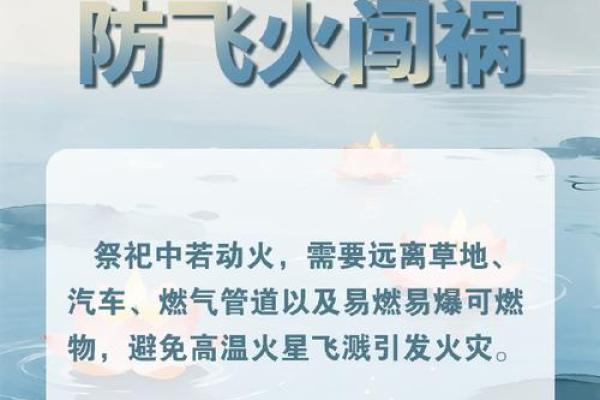

在传统习俗上,农历七月十五的拜祖祭神活动不仅仅是一个宗教仪式,还是一个充满地方特色的民俗活动。祭祖时,家家户户会准备丰盛的祭品,通常包括水果、糕点、酒水等。尤其是“七月饼”这一传统食品,象征着丰收与安宁,也代表了祭祀祖先的心意。此外,祭祖时,祭品的摆放与烧香礼拜的程序也极为讲究,体现了中国人对祖先的尊敬与纪念。

除了祭祖,七月十五还与“盂兰盆会”密切相关。这是源于佛教的一个活动,佛教信徒会在这一天为亡灵祈福,释放幽魂,使其脱离苦海。因此,寺庙的庙会活动也是这一时期的重要组成部分,吸引了大量的信徒参与。在这一日,民间还会举行“放河灯”的活动,通过放灯来引导亡魂走向安宁,寓意着善恶有报、亡灵得到解脱。

唐代的七月十五祭祖活动

唐代时期,七月十五的祭祖活动不仅仅是一个民间习俗,还是国家层面上对祖先的敬仰体现。唐代皇帝在这一节日里,会亲自组织大规模的祭祀活动,祭祀先王和先祖,以祈求国家安定、民众富裕。当时,国家的祭祖仪式极具仪式感,涉及的祭品和祭拜的程序都十分复杂,这不仅显示了唐代人民对祖先的崇敬,也凸显了国家对传统文化的重视。通过这一仪式,唐代的祭祖活动得到了广泛传播,成为后世影响深远的传统。

明清时期的中元节与拜祖活动

在明清时期,中元节与拜祖活动达到了高潮。尤其是在清代,民间的祭祖活动充满了宗教色彩,除了家族的祭祀,还会举行集体祭祖。通过举办庙会,民众可以向祖先祈求安宁与丰收。同时,清代社会中的一些地方性信仰也融入到拜祖的过程中,形成了各具特色的祭祖仪式。例如,在江南一带,民众在中元节当天,会向水神和祖先祈福,期盼着来年的好运与丰收。

祭祖活动的当代形式

随着社会的发展,现代社会的拜祖祭神活动也有了新的形式。在现代,许多家庭依然保持着拜祖的传统,但祭祀方式逐渐发生了变化。现代人常常选择在墓地或家中设置小型的祭祀仪式,使用电子香火和祭品,强调简约而不失庄重。此外,网络祭祀和远程拜祖也成为一些家庭的新选择。虽然形式有所变化,但祭祖敬祖的核心价值依然得以传承,依旧充满着对祖先的敬意与祈愿。

在现代社会,拜祖祭神活动不仅仅是对传统文化的回顾,更是对家族、对生命的敬畏。通过这一传统习俗,人们不仅表达对祖先的思念,还通过祭祀活动弘扬了中华文化中重孝道、传承家族精神的核心价值。