中秋节与家庭团聚的深远意义:一种跨越时间的情感连接

- 日历网

- 2025-11-11 11:00:06

中秋节,作为中国传统的节日之一,承载着深厚的文化背景和情感寄托。每年农历八月十五,家人们无论身处何方,都会尽可能团聚在一起,共享团圆的美好时光。中秋节不仅仅是一个农耕节日,更象征着家庭的团聚与亲情的联结。这个节日的深远意义,不仅体现在它的历史渊源,也在于其带给每个家庭成员的情感认同和心灵的归属。

中秋节的起源

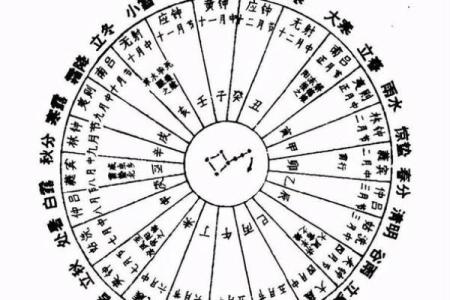

中秋节的起源可以追溯到中国的农耕文化以及天文学的研究。古代中国是一个以农业为主的社会,农民们根据天象安排耕作与收获。中秋节的设立,正是为了庆祝丰收,同时也向自然表达感恩。尤其是月亮,作为农业文化中的重要象征,承载着丰收的希望和家庭团聚的象征。

从天文学角度看,农历八月十五是月亮最圆、最亮的时刻,这个时候的月亮被认为是最美的,象征着圆满与和谐。在古代,月亮不仅是农民的时间参照,更是古代诗人常常歌咏的对象。唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”月亮成为了人们情感的寄托,也为后来的节庆活动提供了深厚的文化根基。

传统习俗的延续

在中秋节的传统习俗中,饮食和活动是不可或缺的一部分。月饼是中秋节的代表性食品,它象征着团圆与和谐。古人通过月饼的制作和共享,表达对亲人团聚的渴望和祝福。每年的中秋节,无论是家人团聚还是社交聚会,月饼都是必不可少的“节令美食”。

除了月饼,还有赏月的传统活动。在古代,尤其是在宫廷中,赏月是一个盛大的仪式。文人墨客会在这一天聚集在一起,吟咏月光,作诗以表心境。时至今日,赏月的传统依然延续,并成为家庭团聚的象征之一。无论是在城市的高楼大厦,还是在乡间的田野中,举头望明月,低头思故乡,成为了中国人普遍的情感表达。

历史案例:唐朝的月圆情结

唐朝时期,中秋节已成为广泛庆祝的节日之一。唐代宫廷和百姓都在此时举行盛大的赏月活动,唐朝文人如李白、杜甫等,都留下了与中秋相关的诗篇。李白在《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”这首诗表达了人们在中秋月圆时节对故乡和亲人的深深思念。唐代的月圆之夜,不仅仅是赏月的时刻,更是与家人团聚、分享情感的重要时刻。

历史案例:宋代的中秋礼仪

宋代的中秋节同样有着丰富的礼仪和习俗。在这一时期,宋人重视家族的团聚与和谐,家中长辈会主持中秋晚宴,讲述家族的历史和传统。宋代名士苏轼在《水调歌头·明月几时有》中写道:“但愿人长久,千里共婵娟。”这首词反映了中秋节不仅仅是亲人团聚的时刻,更是人们通过月亮传递思念与祝福的方式。宋代的中秋节,成为了文人和家庭间情感联结的重要桥梁。

城市化中的中秋节

随着时代的变迁,中秋节的庆祝形式有所变化。现代社会的快节奏生活让许多人无法像古人一样在传统的家族聚会中团聚。然而,中秋节依然是现代社会里家庭成员团聚的重要时刻。无论是通过电话、视频通话,还是家庭聚会,大家都尽可能在这个特殊的日子里团聚一堂。

在许多城市的商场和社区中,中秋节也成为了一个全民庆祝的节日。大型月饼展销、灯光秀、赏月活动等,吸引了大量市民参与。在现代社会中,中秋节更多的是成为一种情感的纽带,无论是亲情的表达,还是朋友之间的互祝,都是为了让这一天的圆满延续下去。

中秋节,这个跨越时空的节日,承载了中国人对家庭、对团圆、对亲情的深厚情感。在悠久的历史长河中,它不断演绎着人与人之间的情感联系,也让每一代人在月光下找到了心灵的归宿。