天文视角下的除夕夜与岁月轮回

- 日历网

- 2025-10-28 06:09:01

除夕夜,这个字眼对于中国人而言,承载着浓厚的传统和无数的故事。它不仅是农历新年的前夜,更是岁月流转的一个象征。天文学上的除夕夜,标志着地球与太阳、月亮之间复杂的天体运动,构成了岁月更替和生命轮回的节奏。这一夜的时间性特别,因为它让人感知到日月星辰的更迭,同时也与人类的传统节令、习俗紧密相连。

除夕夜的天文起源与农耕文化的结合

从天文的角度看,除夕夜的来临标志着太阳和月亮的角度、地球的自转和公转发生变化。而这种变化,正与古代农耕社会的生产周期密切相关。中国古代历法通常是依靠天体运动来确定的,尤其是农历的月相周期,直接影响着农业活动的安排。农历新年,恰好是寒冬腊月的尾声,是冬去春来的时节,象征着一年四季轮回的更替。

历史上,农民通过观察天象,判断农业生产的时节,除夕的到来意味着“岁末”,是对过去一年农事的总结,也是对新一轮农耕生活的期许。因此,除夕夜成为了中国人最重要的节庆之一,不仅有着对大自然的感恩之情,也体现了天文学和农耕文化的紧密结合。

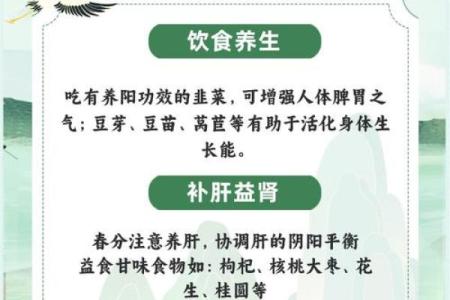

传统习俗:饮食与活动的文化承载

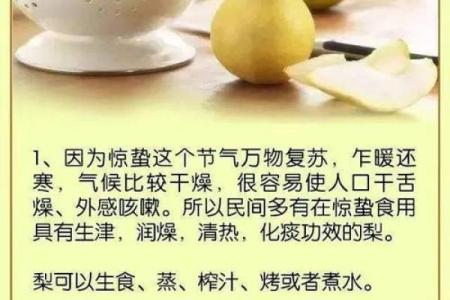

在除夕夜,除了天体运动的象征意义,民间的习俗也是一大亮点。中国的除夕,通常与家庭团聚、辞旧迎新紧密相关,传统的饮食和活动在这一夜显得尤为重要。辞旧迎新的仪式,尤其体现在一桌丰盛的年夜饭上。传统上,除夕夜的餐桌上少不了饺子、年糕、鱼等食物,这些食物不仅美味,还寓意着“年年有余”和“步步高升”。在古代,除夕的年夜饭常常是全家聚集的一刻,无论远在何方,家人都会尽量赶回家中,与亲人共享这一顿象征着团圆的盛宴。

除夕夜还有一项极为重要的传统活动——守岁。人们相信,在这一天晚上,守岁可以驱除邪祟、迎接好运。古籍《大元大一统志》有记载:“岁末夜守岁,迎春祈安。”在这传统中,除夕夜的“守岁”不仅是对天文时节的呼应,更是对来年一切安宁与顺遂的祈愿。年夜饭后,家家户户灯火通明,直到午夜时分,象征着驱除黑暗、迎接新生。

汉代的岁末祭祀与除夕习俗

在汉代,除夕的庆祝活动充满了祭祀性质。史料记载,《汉书》提到,汉武帝时期,宫中会举行盛大的祭祀仪式,以感谢神灵保佑,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这一传统可以追溯到更早的周朝和秦朝,但在汉代时已经较为普及。那时,除夕成为了国家和家庭共庆的日子,宫廷和百姓会共同举行祭祀仪式,祭天祭祖,寓意着除旧布新、保家卫国。

唐宋时期的除夕夜守岁习俗

到了唐宋时期,除夕的习俗发生了变化。唐代诗人白居易在《除夜作》中写道:“一年一度除夜酒,今夜月明人尽望。”这首诗歌中反映了人们在除夕之夜的守岁活动。宋代《东京梦华录》也记载了宋代民间除夕的守岁活动,民众在除夕夜,点燃灯笼、放鞭炮,以驱除邪气、迎接新春。这一习俗,不仅延续至今,也象征着除夕夜的神圣和庄重。

从天文到民俗的延续

进入现代,虽然科技的进步让人们对天文的理解更加深入,但除夕夜的传统习俗依然没有改变。无论是城市还是乡村,年夜饭依然是团圆的象征,家人们的团聚与欢声笑语,恰似天体运动所带来的生命轮回。而除夕夜的“守岁”,尽管形式有些许变化,但无论是在电视机前守夜,还是通过网络与远方的亲人视频通话,都在传递着同样的情感:对新一年的期许与祝福。

天文视角下的除夕夜与岁月轮回,在每一年的这个时刻,都带给我们深刻的反思和感悟。它提醒我们,无论时光如何流转,岁月如何变迁,人与自然、人与人之间的情感纽带始终未曾改变。