十月节气对食养的影响与饮食调养指南

- 日历网

- 2025-10-27 23:36:03

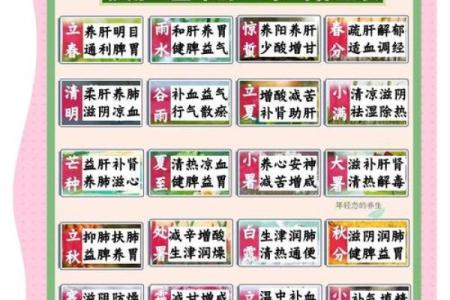

随着秋季的到来,十月节气成为了人们调整饮食和生活方式的重要时机。十月的节气不仅是自然界变化的见证,也深深影响了人们的食养习惯。通过对节气的认识,可以帮助我们更好地调整饮食和生活方式,从而在这一天时节中达到身心的平衡与和谐。

十月节气的起源:农耕与天文的交汇

十月节气的根源可以追溯到古代的农耕文化和天文观察。农耕社会的形成,使得人们开始逐渐意识到季节变换对作物生长和人体健康的影响。古代农民通过天文现象,比如日照、气温变化等,准确地判断出季节交替的规律,十月则是秋季的深度阶段,进入了丰收季节。此时,农作物大多进入成熟期,尤其是秋粮和蔬菜都开始丰收,成为人们重要的食物来源。

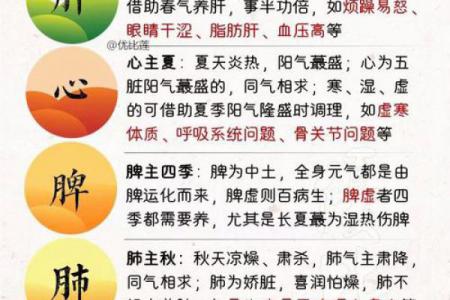

从天文角度看,十月是太阳直射南回归线时,昼短夜长,气候逐渐转凉。寒气渐生,气温的逐渐下降要求人体增加热量的摄入,以应对即将到来的严寒天气。中医理论认为,秋季是“燥”的季节,容易伤害人体的津液,因此需要在饮食上做出相应的调节,避免燥气伤肺,保持体内的平衡。

传统习俗:饮食与活动的双重调养

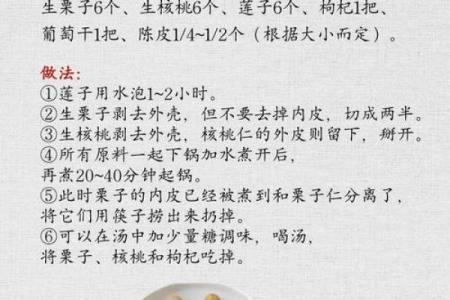

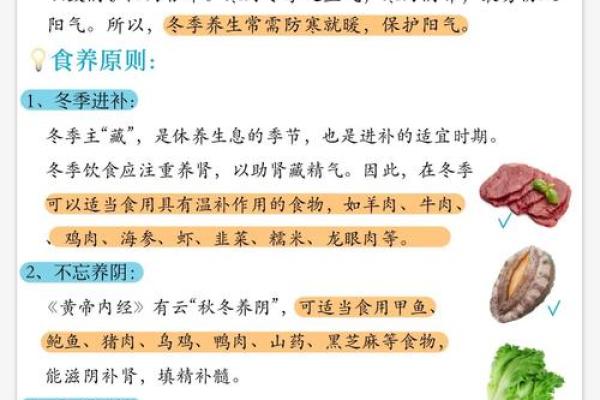

十月的传统习俗与饮食活动息息相关,体现了古人对节气变换的智慧。在饮食上,十月的秋季食补主要是通过温润滋养来应对干燥和寒冷。例如,传统中医推崇“秋冬养阴”,食物上选择一些具有润燥、滋阴的食材,如梨、枸杞、银耳、蜂蜜等。许多家庭在十月时会准备滋补汤品,如银耳莲子汤、桂圆红枣汤,这些食物不仅有助于润肺、清燥,还能调理身体的内部平衡。

此外,十月的活动习俗中也有很多与健康相关的内容。古代农民会在丰收季节进行祭祀活动,感谢天地赐予的丰收,并通过这些活动保持身心的和谐。在这期间,秋游、登高等活动成为了民间常见的习惯,这些活动不仅能增强体质,还能让人们在接触大自然的过程中,获得精神上的愉悦。

历史案例:两千年文化中的节气智慧

历史上,十月节气的养生之道在很多典籍中有所记载。一个典型的例子就是《黄帝内经》中的养生理念。该书提到,秋季是“收”的季节,适合进行深层的身体调养。根据《黄帝内经》的建议,秋季饮食应以滋阴润肺为主,避免油腻食物,以防引发燥热病症。在古代,很多人会在十月的节气时节开始增加对体内津液的补充,采用食疗方式来增强自身的免疫力,为即将到来的冬季做好准备。

另一个历史案例则来自唐代的《食疗本草》。唐代时期,十月的节气开始变冷,人们通过食物的调配来适应外界的气候变化。《食疗本草》中提到,十月适合食用秋葵、白蘑菇等润燥、益气的食材,能够帮助人们调节体内气血,增强身体抵抗力。古人不仅讲究食材本身的营养,更注重食材的季节性和地域性,这些食物的选择,既契合了节气变化,又能补充冬季所需的能量。

融合传统与现代的饮食理念

在现代社会,十月节气的饮食调养理念依然被广泛传承,并且逐渐与现代健康理念相结合。随着健康饮食理念的普及,越来越多的人开始注重节气养生的调节。现代的饮食方式开始采用更多的“绿色、天然、低脂”的食材,并且提倡通过有机食物来避免人工添加物的危害。十月时节,许多餐饮店开始推出应季的养生菜单,包含秋季润肺的汤品、粥品以及搭配多种食材的健康菜肴。

同时,随着科技的进步,现代人对于食物的营养成分有了更深入的了解。在十月节气,专家们推荐的食材不仅包括传统的滋补食材,如枸杞、银耳、白果等,还有许多具有现代营养学价值的食材,如藜麦、黑枸杞、豆浆等。这些食材兼具传统养生智慧和现代科学的健康理念,成为了现代人秋季饮食中的常见选择。

十月节气的食养不仅是古代农耕文化的产物,它深深扎根于中国人的日常生活中,历经千年流传至今,形成了一套完整的饮食与生活调养体系。通过这些节气饮食调养的传承与创新,现代人能够更好地适应季节变化,保持身体的健康与活力。