寒露节气的养生之道与农耕智慧

- 日历网

- 2025-10-26 10:27:02

寒露节气的到来,意味着秋季已经进入深秋阶段,气温逐渐降低,昼夜温差增大,露水较重。这个节气既是自然界季节变化的体现,也是农业生产中一个关键时刻。寒露的养生之道与农耕智慧,源远流长,与古人对天文、气候和生命健康的深刻理解息息相关。

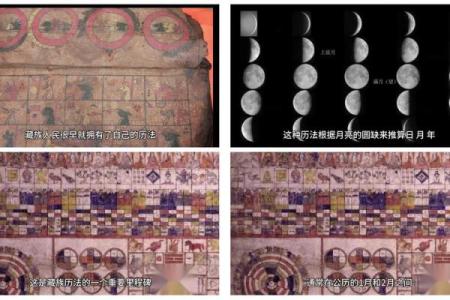

寒露节气的天文与农耕起源

寒露节气的名称来源于天文现象,意味着气温下降,露水增多,夜晚寒意渐显。中国古代的二十四节气,是基于天文和气候的变化,精确地反映了自然界的规律。寒露的到来标志着秋天的进一步深入,农田作物进入了一个新的生长周期。这个节气的到来对农耕生产有着直接的影响,传统的农业智慧指导农民在此时进行重要的秋季农事活动,比如播种冬小麦、收割秋粮、准备冬季的耕作等。

同时,寒露的变化也让古人更加关注健康养生。在这一时期,白天逐渐变短,夜晚渐长,温度波动较大,给人的身体带来挑战。寒露时节,养生讲究调和阴阳,注重防寒保暖,尤其要加强脾胃的调理,因为秋季气候干燥,容易使人出现干燥症状,影响健康。

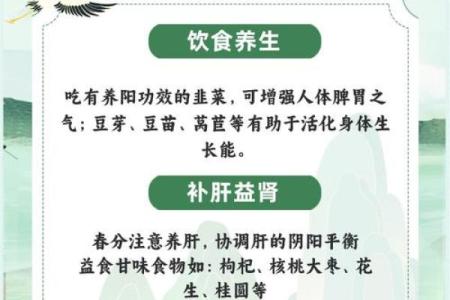

饮食与活动:古人的智慧

在寒露节气的饮食习惯中,古人特别强调“润燥”和“补阴”。《黄帝内经》中提到,秋季为肺脏的季节,寒露时节应加强对脾胃和肺的保养。适宜的食物包括蜂蜜、梨子、白萝卜等。这些食材不仅可以润燥、清肺,还能增强免疫力。传统上,人们在寒露时节常食用温润的汤品,如桂圆莲子汤、鸡胸炖梨等,以增强体内的阴阳平衡,抵抗干燥的侵袭。

寒露节气也是农田活动繁忙的时刻。古代农民通常会利用这个时节进行重要的农业劳作,如秋收与冬播。在一些地区,寒露前后是播种冬小麦的最佳时机,农民会通过观测天象、气候的变化来决定播种的时机。此外,寒露时节也意味着各类秋收工作的紧张,尤其是稻谷和玉米等作物,收获后的粮食需要妥善存放以防霜冻。

唐代的养生与农耕智慧

唐代的医药学与农耕文化都有显著成就。唐代的养生理论中,寒露时节的食疗十分重要。名医孙思邈在《千金方》中提到,秋季养生应“补气养阴,润肺止咳”。寒露时节,梨、枸杞、百合等食材被认为对清肺润燥、补养气阴有良好效果。此时,唐代农民在寒露前后完成秋收和冬季农田准备工作,并注重保温与储粮,以应对寒冷的冬季。

在农耕方面,唐代的农民深知寒露节气的重要性,通常会依据天文的变化与季节的交替,选择合适的时机进行冬小麦的播种。唐朝的农书《齐民要术》就有明确记载,寒露是播种冬小麦的好时机,只有抓住这个关键节气,来年才能保证丰收。

宋代的秋收与节令活动

宋代的农耕文化丰富多彩,寒露节气的农事活动依旧与收获密切相关。宋代书法家苏东坡在《赤壁赋》中提到秋天的丰收与寒露时节的关系。根据当时的农事安排,寒露前后的秋收是年终丰收的关键时期。宋代的农民在寒露时节进行粮食的收割和储藏,特别是对稻谷和秋麦的处理极为讲究,避免由于寒冷的天气而损失粮食。

宋代也十分注重寒露时节的节令活动,如秋季祭祖、祭天等,农民通过这些活动祈求丰收与安康。而在饮食上,宋代的食谱开始注重食物的时令搭配,寒露时节的食材多为应季的根茎类,如红薯、白萝卜等,适合秋季的气候和人体的需要。

寒露时节的养生与农耕智慧

在现代社会,寒露节气的养生与农耕智慧依然得到了广泛传承。现代人逐渐认识到,虽然社会发展使得农业生产方式发生了变化,但对于节气变化的关注依然重要。如今的农民在寒露时节仍会依据气候特点进行适当的农事安排。尤其是对于秋冬作物的种植与管理,寒露节气成为了秋冬种植的参考标志。

现代人也越来越重视寒露节气的养生之道,特别是在饮食方面,更多人选择季节性食材,如南瓜、山药、百合等,以滋阴润燥、提高免疫力。此外,现代医学也在继承和发扬传统的养生理念,推荐在寒露时节注重温补、润燥和增强体质。

通过这些传承,寒露节气的养生与农耕智慧在现代社会中依然焕发着活力,不仅传递了古人的智慧,也为今天的生活提供了宝贵的启示。