立春:农耕文化中的春耕启示与生机盎然

- 日历网

- 2025-10-26 00:45:03

春天的到来不仅是自然界的一次变化,也在农耕文化中占据了重要的地位。立春,作为二十四节气中的第一个节气,不仅标志着春天的开始,更蕴含着丰富的农耕智慧与文化内涵。从天文到农耕,再到饮食与活动,立春的习俗为人们提供了深刻的启示,促使我们更好地理解春天带来的生机与希望。

立春的天文与农耕起源

立春的起源可以追溯到古代的天文观测和农耕活动。根据古代的天文理论,立春标志着太阳黄经达到315°,此时自然界万物复苏,生机勃发。中国古代农民深谙天文变化与农业生产的关系,立春的到来是播种的好时机。早在《周易》一书中就提到,“春天万物生长”,表达了春天对于农耕的重要性。

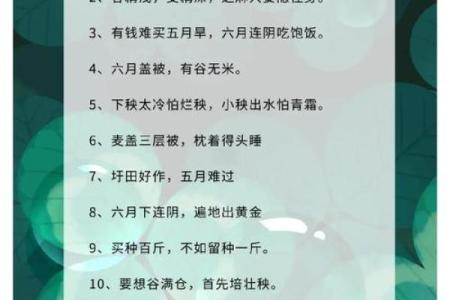

农耕文化的核心在于“顺天时”,即遵循季节变化来安排农事。立春时节,气温开始回升,土地逐渐解冻,农民便开始为春耕做准备。此时种植的作物大多是适应春季生长的农作物,如小麦、春麦等。因此,立春不仅是农事的启程,也是古代农业社会的一个重要节点,反映了天文与农耕密切结合的智慧。

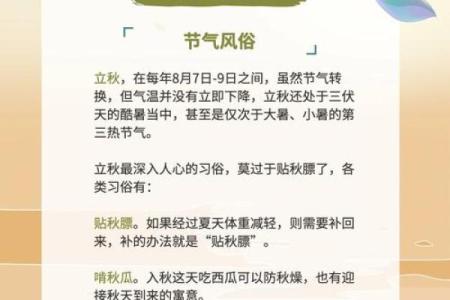

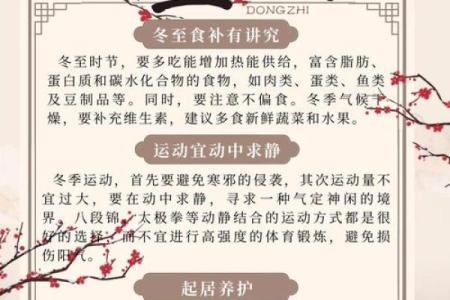

传统习俗中的饮食与活动

在立春的传统习俗中,饮食与活动是表达对春天敬畏与期盼的重要方式。立春是“迎春”的节日,许多地方有吃春饼、春卷、立春蛋等食物的传统,寓意着一年四季的顺利与丰收。这些食物不仅是对春天的迎接,更有着祈求健康、吉祥的象征。例如,立春蛋的传统,源自古人认为立春时节最能滋养身体,吃蛋能增加运气,保佑一整年平安顺遂。

除此之外,立春还有打春牛、迎春仪式等活动。春牛的象征意义在于,春牛作为农业生产的象征,承载了人们对丰收的美好期盼。通过举行迎春活动,古人通过仪式感来表达对春天的感激与对农耕的重视。

先秦时期的春耕礼仪

在中国历史的长河中,春耕的礼仪早已成型。在先秦时期,周朝的“春耕祭”便是一种重要的农业仪式。周公设立春耕祭祀,祭拜土地神和农神,以祈求丰收。根据《礼记》记载,春耕祭祀仪式上,周朝国君会亲自参与,向神祇祈福,庄稼的生长与丰收被寄托在神明的保佑中。

春耕祭祀体现了农业社会对天命与自然规律的尊重,也凸显了农耕文化中人与自然和谐共处的思想。通过祭祀活动,人们不仅在精神上表达了对大自然的敬畏,也将自己的劳动与自然的法则相结合,形成了一种长期的农耕文化积淀。

宋代的春耕与农事活动

宋代时期的春耕活动同样十分重视立春的意义。宋代有许多关于立春的诗文,其中,苏轼在《早春呈水部张十八员外》一诗中提到,“不觉碧山暮,秋愁与春酒”。这不仅反映了春天的气息,也体现了农人对于季节更替的敏感。

宋代的立春,不仅是农民准备播种的时节,还包含了很多民俗活动,如立春祭祖、植树、放生等。此时,农村的田间地头,农民们开始耕种,同时进行一些象征性的活动,旨在获得丰收的吉兆。春耕不仅仅是一个生产行为,它还承载着民众对未来的美好期许。

节气文化的延续与创新

在今天,立春作为农耕文化的一部分,依然在现代社会中得到传承和发展。现代的立春,已经不仅仅局限于农业生产的实际操作,更成为人们重视生态环保与自然循环的契机。随着农业现代化的发展,虽然种植技术发生了很大变化,但立春的节气文化依然提醒人们要顺应自然规律,保护生态环境,推动可持续农业。

如今,越来越多的人通过立春节气参与到农事活动中,如参观农业博物馆、参与乡村春耕体验等,感受传统农业文化的独特魅力。这种现代的传承,不仅仅是对农耕技术的继承,更是对人类与自然和谐相处的呼唤,体现了当代社会对于传统文化和生态文明的尊重。

通过立春这一节气的习俗与传承,我们能够深刻理解自然与人类生活的紧密联系,并从中汲取智慧,为当下社会的可持续发展与文化传承提供有益的启示。