养生之道:结合时节变化调整身体调养

- 日历网

- 2025-10-25 09:18:02

在中国传统文化中,随着四季的变化,人体的生理状态和需求也发生着不同的调整。这种基于时节变化的养生方法,深刻反映了古人对自然界规律的观察与实践。无论是在农耕时代,还是在现代社会,结合时节变化调整身体调养一直是人们生活中的一部分。

起源:农耕与天文的深厚联系

中国古代的农耕文化与天文历法密切相关。在五千多年的农业文明中,人们通过观察天象、气候变化,发展出了与季节密切相关的养生之道。古人认为,人体与自然界息息相关,春夏秋冬四季的变化直接影响到人的生理和健康。例如,春季是万物复苏的季节,气候温暖,人体阳气逐渐上升,适宜外出活动和增加体育锻炼;而秋冬季节则阳气逐渐收敛,人体应以养阴、保温为主。

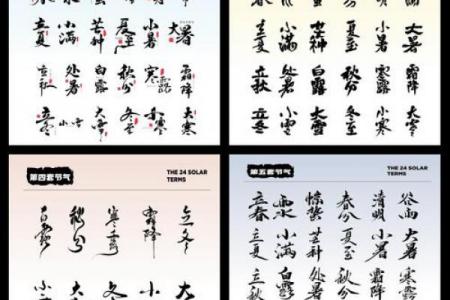

天文历法中的“二十四节气”就是古代先民总结出来的调养身体的最佳时机。节气的变化提示着人们如何调整作息、饮食和活动。古人早已意识到,饮食和生活习惯需要根据时令变化做出相应的调整,从而达到“天人合一”的养生目标。

传统习俗:饮食与活动的时令调整

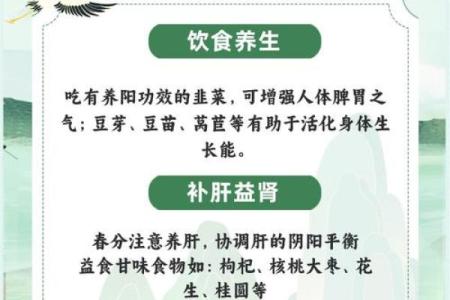

在中国的传统养生文化中,饮食和活动的调节占据了重要地位。每个季节的饮食都与时令的气候、人体的生理状态紧密相关。例如,在夏季,天气炎热,人体容易出汗,消耗较大,需要多吃清淡、易消化的食物,如绿豆汤、黄瓜等,以帮助清热解暑。而在冬季,则宜多食用温热滋补的食物,如羊肉、鸡汤等,帮助身体抵御寒冷,增强体力。

不仅如此,传统节令习俗中也包含了许多与季节变化相适应的活动。例如,冬至时节,古人有“吃饺子”的习惯,这不仅是为了迎接冬季的到来,还寓意着“驱寒保暖”,同时也能促进人体血液循环和新陈代谢。而在春秋季节,放风筝、登高等活动,则有助于舒展筋骨、增强体质。

黄帝内经中的时令养生

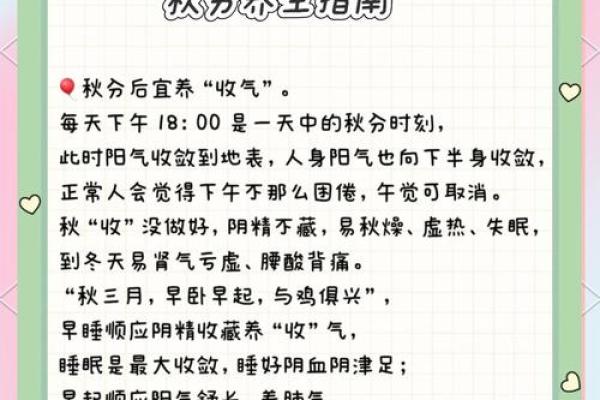

《黄帝内经》作为中国传统医学的经典之一,详细阐述了如何根据四季变化调养身体。书中指出:“春夏养阳,秋冬养阴。”即春夏之际,人体阳气旺盛,应适当增加外界活动,如运动、晒太阳等;而秋冬季节则要注意保养体内的阴气,避免过度消耗。尤其是在秋季,人体的肺脏最为脆弱,因此要特别注意呼吸道的保养,避免风寒侵袭。

在《黄帝内经》中,还提到“食疗”的概念,强调了不同季节要选择不同的食材以保持身体的平衡。春天应多食用青色食物,如绿叶菜,帮助排毒养肝;而在寒冷的冬季,常吃温补的食物如红枣、桂圆等,帮助增强免疫力。

宋代王祯的农书养生智慧

宋代王祯的《农书》也是古代农耕社会中养生思想的重要体现。书中提出了不同季节应当采取的养生之法。比如,夏季要防止暑气侵袭,多吃清凉食物,减少剧烈运动;秋季则是养肺的最佳时机,强调食用含有丰富维生素C的食物,以增强身体对抗干燥气候的能力。

王祯特别提到,秋冬交替时,应减少劳作,注重休息,避免长时间暴露在寒冷的天气中,这一方面是因为此时阳气开始收敛,另一方面也是防止过度劳累伤害身体。通过合理安排作息和饮食,能够使身体在寒冷季节中保持较好的状态。

时令养生的科学依据

随着科技的发展和医学的进步,现代人对养生的理解逐渐加深。时令养生的理念也从传统的经验逐步过渡到科学的指导。在现代社会,虽然生活方式发生了很大变化,但“因时制宜”的养生方法依然被很多人所推崇。

现代医学研究表明,季节变化对人体的免疫系统、代谢水平等各方面的功能都有影响。例如,春季气温回升,人体的新陈代谢加速,此时适合进行适度运动;而秋冬季节则更适合进行室内运动,如瑜伽、太极等,避免剧烈运动导致身体负担过重。饮食方面,现代营养学也强调了季节性食物的摄取,如冬季多吃富含蛋白质和脂肪的食物以抵御寒冷,而夏季则应选择清爽和消暑的食物,以保持体内水分的平衡。

在今天的社会中,许多中医养生馆和健康管理中心也会根据季节的变化提供相应的养生服务,如定制膳食、调整作息、定期体检等,从而帮助现代人更好地调养身体。