——农耕时节,感受自然的馈赠与丰收希望

- 日历网

- 2025-10-20 16:36:01

农耕文化作为中华民族的重要组成部分,不仅承载着人类文明的传承,还与自然的变化和季节的更替密切相关。在中国,农耕时节的每一个阶段,都蕴含着自然馈赠和丰收的希望。从天文历法的角度来看,农耕的节令和气候变化息息相关,传统习俗则通过饮食、活动等形式,把人们与自然的关系展现得淋漓尽致。通过深入探讨农耕的起源、传统习俗及现代传承,可以更好地理解农耕时节的文化意义。

农耕起源与天文历法的关联

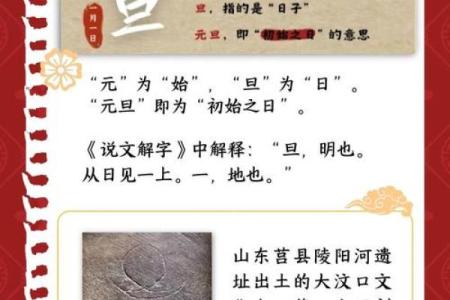

农耕文化起源于中国五千年的文明历史。最早的农耕活动与天文历法密切相关。在古代,天文是人们进行农耕生产的重要依据。中国的二十四节气便是古人依据天文现象,结合自然节律总结出来的经验。农耕时节的划分,正是根据太阳在黄道上的位置以及季节变化来安排的。每年的春分、秋分、夏至、冬至等时节,标志着不同的农耕阶段,也预示着各类作物的生长周期。

例如,“清明”节气,作为二十四节气中的重要节点,不仅标志着春耕的开始,也是祭祖的时节。这一节气的到来,意味着气温逐渐回升,适宜播种。在古代,农民通过观察“清明前后,种瓜点豆”的节令,合理安排农作物的种植,确保丰收的希望。这种基于天文现象的农业活动,体现了古人对自然的深刻理解和对农耕的细致安排。

传统习俗:饮食与活动

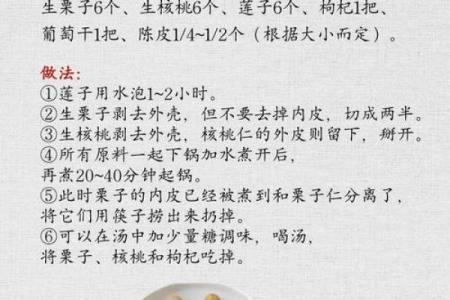

在农耕时节,饮食和活动习俗是另一种与自然、季节息息相关的文化表达。从饮食习惯来看,传统农耕社会的节令饮食不仅与农作物的收成紧密联系,还与天文节气相呼应。在“立夏”节气时,南方的农民习惯食用新鲜的时令蔬菜和水果,代表着自然的馈赠和生长的力量。北方则有吃“立夏蛋”的习俗,寓意着一年的农耕繁忙开始。与此同时,节令活动如“端午节”的赛龙舟,正是与农业生产息息相关的民俗,它不仅是纪念屈原的传统,也是古代农业文化的体现。

这些传统习俗反映了古人通过各种形式纪念和尊重自然的生长规律,承载着人们对丰收的期盼与感恩之情。而这些活动,至今依然被传承下来,成为现代社会文化的一部分。它们不仅仅是一种习俗,更是农耕时节文化的象征,展示了人们与自然和谐共生的智慧。

历史案例:周代与唐代的农耕文化

在中国历史上,周代和唐代分别代表了两种不同的农耕文化传统。周代的“礼乐文化”强调农耕的重要性,尤其是通过祭祀和农事活动来祈求风调雨顺,五谷丰登。周朝的祭天活动,往往与农耕季节密切相关。例如,春季的“春祭”是为了祈求一年的丰收,而秋季的“秋祭”则是感谢大地的馈赠。

唐代则是中国封建社会的鼎盛时期,农业生产高度发展,农耕文化也在这一时期得到了空前的繁荣。唐代的“农历”不仅成为国家制度的核心,也是整个社会的生产和生活节奏的主导。唐朝的农耕活动繁忙且有序,人们在节令转换之际,往往会举行盛大的庆典,以感谢自然的馈赠,这些活动不仅体现了古代农耕社会的组织性,也展示了农耕文化在社会中的重要地位。

农耕节气与当代生活

随着社会的现代化进程,农耕时节的传统习俗在许多地区逐渐融入现代生活。尤其是在一些乡村地区,农耕节气依旧是农民生活的重要部分。现代人们虽然不再完全依赖农业生产,但对于农耕时节的节令和习俗依然保持着浓厚的兴趣。在现代都市中,许多人通过参加传统节庆活动,体验农耕时节的文化特色,重新审视人与自然的关系。

例如,随着“农耕文化”的复兴,现代城市中的农场和乡村旅游逐渐成为人们了解传统农耕文化的重要途径。人们在这些活动中,不仅能够了解农耕的历史背景,还能通过亲身体验,感受自然与农耕文化的深刻联系。这种现代传承形式,既保留了农耕文化的精髓,也让现代人更加珍惜自然的馈赠与丰收的希望。

通过对历史案例和现代传承的分析,我们可以看到农耕时节不仅是农业生产的周期,更是一种文化的象征,体现了人与自然之间深厚的联系。