中秋节:月亮背后的文化意义与天文奇观

- 日历网

- 2025-10-20 09:45:03

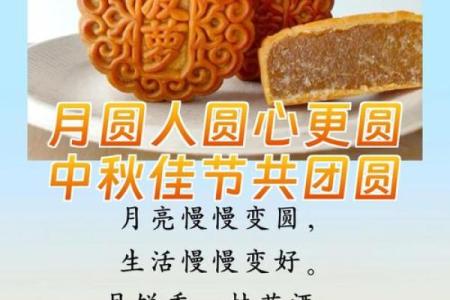

每年农历八月十五,月亮最为圆满,清辉洒落大地。这一天,人们通过赏月、吃月饼、聚团圆等活动庆祝中秋节。中秋节不仅仅是一个节庆,更是对月亮背后深厚文化意义的体现。这个节日有着深远的起源和丰富的传统习俗,也蕴含着天文奇观和人类的智慧。

月亮的天文奇观与农耕起源

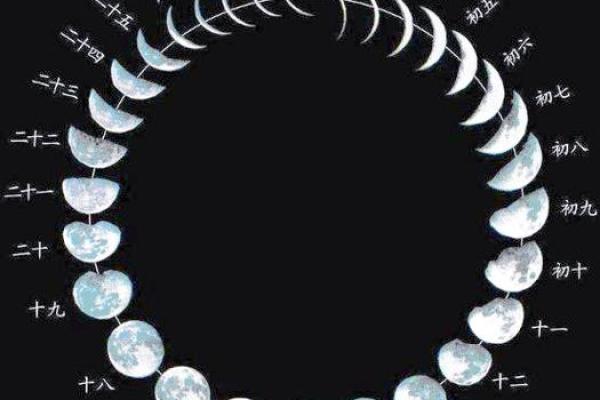

中秋节的起源与古代农耕社会密切相关。农耕文化中,人们十分依赖天体运行规律,尤其是月亮的周期性变化。月亮的盈亏变化为农民提供了重要的天文参考,指引着播种和收获的时机。八月十五的月亮,正好在秋季,气候适宜,农作物已接近丰收,正是人们用以庆祝的好时机。

在古代,月亮不仅是农耕的象征,也与丰收和团圆的主题紧密相连。古代的《周礼》中就有提到月亮与农业生产的关系,强调月亮是“时令”的象征。中秋节的设立正是为了庆祝这一时刻的丰收和家人团聚,同时也让人们通过观察月亮,感悟自然的变化。

传统习俗与饮食文化的传承

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是赏月和吃月饼。吃月饼的习惯起源较早,最早可以追溯到唐朝。月饼的形状象征着团圆,而其内含的甜美口感则寓意着家人团聚的幸福。月饼的制作和食用过程中,承载着人们对美好生活的向往和对自然规律的尊重。

而赏月则成为中秋节最具文化象征性的活动之一。古代文人雅士常在这一天举行赏月宴,吟诗作对,借此寄托对家人、对故乡、对美好生活的思念。在《离骚》一书中,屈原便曾写道“举头望明月,低头思故乡”,表达了对家乡的深切怀念。月亮,不仅是自然景观,更是人类情感和文化的一部分。

唐代的中秋节庆

唐代是中国古代文化的黄金时期,中秋节也得到了极大的发展。在唐代的中秋节中,赏月活动盛行,诗人如李白、杜甫等创作了许多与月亮相关的诗篇。李白的《静夜思》便以月亮为主题,写出了他对家乡的无尽思念。唐代的月亮不再仅仅是天文学的现象,它成为了文化表达的载体,象征着人与自然、人与人之间的情感联结。

在唐代,中秋节的宴会常常伴随着丰富的食物和精美的月饼。唐朝的月饼是由面粉和豆沙做成的,口感较为简单,但已初具现代月饼的雏形。通过这些传统活动,中秋节成为了中国文化中最具凝聚力的节日之一。

宋代的月亮与礼制

宋代的中秋节,月亮的文化意义更为突出。在宋代,节令礼制更加完善,月亮被视为象征圆满与和谐的重要符号。特别是在宋代的宫廷中,皇帝会举行盛大的祭月仪式,祈求国家的安定与丰收。而普通百姓则在家中举行家庭聚会,赏月吟诗,互赠月饼,这一传统在宋代得到了很好的延续。

宋代的《大元大一统志》中记载了许多关于月亮的节令活动,尤其是中秋节,它不仅代表了自然的周期变化,还象征着人们对美好生活的追求。宋代的中秋节逐渐发展成为一个全民庆祝的节日。

科技与传统的融合

进入现代,中秋节的文化传承依旧没有改变。现代人们依旧通过赏月、吃月饼等传统习俗来庆祝这个节日。随着科技的发展,人们不仅仅局限于在自家庭院或公园赏月,许多城市还会举办大型的灯光秀和月亮文化活动,利用现代科技让月亮这一天文奇观更加生动和具有吸引力。

月饼的种类也随着时代的变化不断更新,从传统的豆沙月饼到如今的冰皮月饼、榴莲月饼,月饼的口味愈加丰富多样,但其承载的团圆象征依旧不变。而现代人对于月亮的认识,也从单纯的赏月活动延伸至天文学研究和太空探索,甚至可以通过天文望远镜观测到月球表面的细节。这一切都使得中秋节更加富有时代感,同时又保留着传统节日的精神。

月亮,作为自然界的一个天文奇观,承载着无数人类的文化记忆和情感寄托。而中秋节,正是通过这样一种方式,将自然的变化与人类的情感联系在一起,展现了人类与自然和谐共生的智慧。