重阳节,天文与文化交织的养生新知

- 日历网

- 2025-10-13 14:27:01

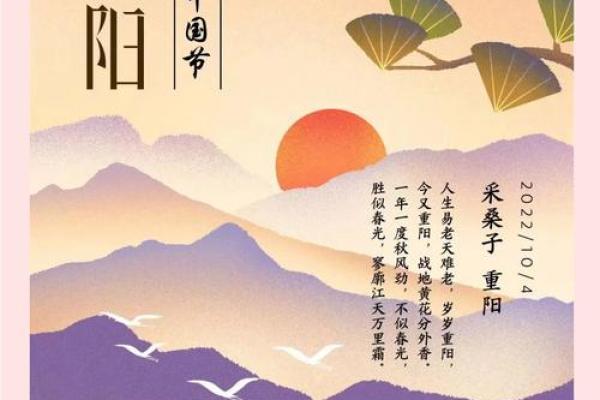

在农耕文化的背景下,古人对自然的观察与顺应成为生活的指南。重阳节作为传统节日之一,其起源与天文、气候变化紧密相连。这个节日的背后,不仅仅是人们对节令变换的感知,也是对养生、健康的深刻理解。

重阳节的天文起源

重阳节的日期是农历九月初九,这一时点在天文学上有着重要的意义。九月初九接近秋季的尾声,秋季是天高气爽、气候渐凉的时节。古人通过观察天象,发现秋冬之交,昼夜温差加大,人体的免疫力也会受到影响,因此需要特别关注身体的保养。与此相对应,古代的农耕文明注重的就是顺应天时,进行适时的养生与调理。

天文上的“九”数字在古代五行学说中有特殊意义,认为“九”代表着极致、完整和收获。此时,太阳光线逐渐减弱,气候趋于寒冷,重阳节成为了顺应天时、调节身体的良好时机。通过与天文的对接,古人提出了养生的理念——“秋冬养藏”,此时的重点是增强体内的阳气,避免寒气入侵。

重阳节的传统习俗与饮食文化

重阳节的传统习俗中,最为人知的便是登高望远与饮菊花酒。这些活动都与秋天的气候与天文现象息息相关。古人通过登高远望,象征着驱逐晦气、迎接新的一年,同时也借此活动增强身体的气血循环,提升身体的免疫力。此举不仅是文化象征,更是应对季节变化,调节身体的一种方式。

此外,菊花酒作为重阳节的传统饮品,源自古代的养生理念。菊花具有清热解毒、明目养肝的功效,适合秋季饮用。古人通过菊花酒来帮助身体消除体内积蓄的湿气与寒气,同时还能增强抵抗力。这一饮食习惯,不仅与季节的气候变化相关,也体现了重阳节养生文化的内涵。

历史案例:张仲景的养生理论

张仲景,东汉时期的名医,其在《伤寒杂病论》中提出的“寒热调和”理论,恰好与重阳节的养生文化相契合。在重阳节这个时节,气候逐渐变冷,人体容易受到寒气侵袭,而寒气入体则可能导致各种疾病。张仲景认为,养生应当在秋冬季节采取温补措施,避免过度滋补,也不要过于寒凉,最合适的是通过合理的食疗来调节身体。

他提到,秋冬是养阳的最佳时机,而重阳节正是这一时机的象征。通过食用一些温补的食材,如羊肉、桂圆等,可以帮助人体增强阳气,避免寒气侵袭,从而达到延年益寿的效果。这一理念至今在中医养生中仍然广泛应用。

历史案例:唐代重阳节的养生之道

唐代是重阳节文化的一个高峰时期。唐朝的文人雅士对重阳节有着深厚的情感,并通过诗文等形式将其养生意义发扬光大。唐代名将王维的《九月九日忆山东兄弟》便描述了重阳节的习俗和养生文化。王维在诗中提到,重阳节是通过赏菊花、登高来达到舒展身心、排解郁气的目的,体现了节令养生的智慧。

此外,唐代的重阳节活动中,也特别注重节令与气候的结合。例如,登高活动有助于体内气血流畅,避免因长时间处于封闭的空间而造成的身体不适。唐代的养生智慧着重提倡顺应天时,尤其是在秋冬季节,讲究调节身体的寒热平衡。

重阳节与养生的结合

到了现代,重阳节的养生文化不仅仅停留在传统习俗的层面,它还被越来越多的现代人所接受和践行。在快节奏的都市生活中,重阳节的养生理念得到了新的诠释。现代人对秋季养生的重视,也同样表现为饮食与活动的结合。

许多人会选择在重阳节期间参与登高活动,借此增强体质,减少秋冬季节的流感风险。同时,饮用菊花茶、菊花酒等传统饮品,帮助排毒清热、滋补身体。与此同时,一些现代养生专家还提倡在重阳节期间进行静坐冥想和瑜伽练习,帮助调节身体与心理的平衡。这些活动结合了古代养生智慧与现代科学,为都市人提供了更为全面的健康管理方式。

这一节令,不仅传承了古人的智慧,也适应了当代生活的节奏和需求,成为了一个连接传统与现代的养生纽带。