今天是什么节日?养生与习俗的完美融合

- 日历网

- 2025-09-30 14:18:02

在我国传统文化中,节日不仅是庆祝的时刻,也承载着丰富的养生智慧和习俗传统。节日作为与季节变换、农耕生活和天文现象紧密相关的文化活动,往往蕴含着调节身体健康、保持自然平衡的深刻寓意。今天,我们将探索某些传统节日如何在养生与习俗的完美融合中,传递着长久不衰的文化和健康智慧。

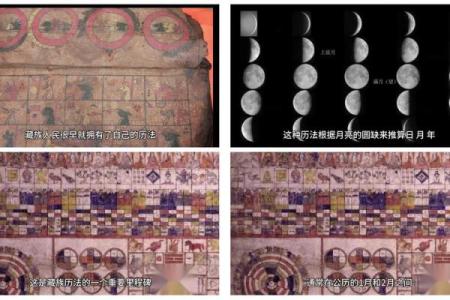

农耕与天文起源

中国的传统节日多源自农耕文化和天文现象。以“立春”为例,这一节日标志着春天的开始,具有显著的天文意义。春季是万物复苏的时节,农民在这个时候开始播种。根据《周易》中的“春生、夏长、秋收、冬藏”理论,立春不仅是自然界变化的象征,也是人体生理与自然环境协同作用的关键时刻。

立春的传统习俗之一便是食用春饼和春药,这不仅是对丰收的祈愿,也与当时的养生理念密切相关。春天气温回升,但早春仍有寒气,人们吃春饼以“调和脾胃”,以增强免疫力,而春药则多为草本植物,有助于滋补肝肾、调理气血。这些食物既符合节令变化,又帮助身体调整适应季节交替带来的气候变化。

传统饮食习俗

节日与饮食的结合,历来是文化传承的重要形式之一。从“端午节”的粽子到“中秋节”的月饼,各地节日的饮食习俗都反映了不同地区的养生智慧。在这其中,“清明节”的食俗尤为突出,清明节不仅是祭祖扫墓的时刻,也是春季养生的关键节点。

根据《本草纲目》记载,清明时节正是草木生长旺盛的时期,适宜食用新鲜蔬菜、时令水果,帮助清理体内积聚的毒素和湿气。清明节有吃青团的习惯,青团中常含有艾草或马兰头等草本植物,这些植物具有清热解毒的功效,对于春季可能引发的风湿病和肠胃不适有很好的预防效果。同时,青团的绿色象征着生命力的复苏,也寓意着通过食物与大自然的接触,帮助人们与季节变化和谐共生。

汉代的“冬至节”养生

“冬至节”作为中国传统的二十四节气之一,其历史悠久,源于天文现象,标志着白昼最短、黑夜最长的一天。在古代,冬至不仅是祭天祈安的时刻,更是养生的关键节点。根据《黄帝内经》中的“冬季养藏”理论,冬至过后,天气寒冷,人们应尽量保持温暖,避免劳累过度,以保持体内阳气的充沛。

在汉代,冬至节日的习俗之一是食用饺子,尤其是在北方地区,饺子被视为一种重要的养生食品。饺子的主要成分——肉类、蔬菜、面皮,象征着冬季的滋补与养藏。而其圆形外观,也代表着团圆与圆满,符合节令中藏养与蓄积的生理需求。

唐代的“中秋节”饮食与养生

“中秋节”起源于农耕社会的丰收祭祀活动,随着时间的推移,逐渐演变为一个家庭团圆的节日。唐代时期,中秋节不仅仅是赏月与团聚的时刻,还是一场关于食物和养生的盛宴。根据《食疗本草》记载,中秋月圆时节,正是天高气爽、食欲最旺的时期。中秋节的传统食物——月饼,其内含的豆沙、莲蓉、五仁等食材,有着补益脾胃、滋养肝脏的功能。唐代人通过分享月饼来表达对亲人的祝福,同时也体现了食疗养生的理念。

这一习俗不仅是对丰收的庆祝,也强调了节令与食物之间的关系,帮助人们在适合的季节里,补充身体所需的营养,以提高抗寒能力和增强体质。

春节与养生的结合

春节作为中国最重要的传统节日之一,不仅仅是团聚的象征,也承载着丰富的养生智慧。现代人们越来越注重节假日中的健康饮食和生活方式。春节期间,传统的年夜饭依然是家人团聚的中心,然而,随着养生观念的普及,许多家庭在年夜饭的食材选择上更加注重健康。例如,低盐低油的菜肴、更多富含膳食纤维的食物、适量的干果和茶水等,都是近年来春节饮食的流行趋势。

与此同时,现代人还积极融入一些健身活动,如春节期间的晨跑、打太极、集体舞蹈等,逐步将传统节日与现代养生理念相结合,体现了节日养生的不断演化与传承。

这些节日习俗的延续,不仅是文化的传承,也是对养生智慧的坚守。在快节奏的现代社会里,我们可以从中汲取力量,保持身心的平衡与和谐。