夏至日:探秘传统习俗与健康养生之道

- 日历网

- 2025-09-26 14:36:02

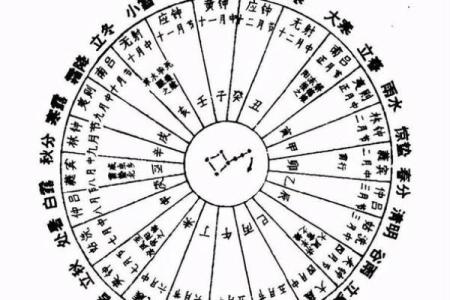

夏至日是二十四节气之一,通常出现在每年的6月21日或22日,这一天白昼时间最长,太阳光照最强。它不仅是自然界的变化节点,也在传统文化中占据重要地位。作为农耕社会的重要节令,夏至日的习俗与健康养生密切相关,许多习俗至今仍在民间传承,成为人们了解自然和养生的宝贵财富。

夏至的天文与农耕起源

夏至的到来,标志着太阳直射地球的最北点,北半球的白昼时间达到一年中的最长。对于古人来说,这一自然现象不仅关乎天文知识的理解,也是农业生产的重要依据。古代农民通过观察天象来安排播种和收获,夏至日的到来意味着气温逐渐升高,作物进入生长旺季,尤其是小麦和水稻等夏季作物。根据《吕氏春秋》的记载,夏至日时,阳气最为旺盛,是适宜进行各类农事活动的时机。因此,古人会在夏至日举行祭祀活动,以祈求风调雨顺,丰收在望。

同时,夏至日的出现也为古人提供了计算季节变化的依据。夏至是天文学中的重要节气,标志着太阳直射地球的北回归线,也因此成为古代农民规划农业周期的重要参考。例如,《周礼》中的“夏至祭”便是为了感谢天地间的自然恩赐,特别是对阳光与热量的依赖。

传统习俗:饮食与活动

在夏至这一天,民间有着丰富的饮食和活动习惯。由于夏至时气温升高,人体容易出现体力消耗过大、湿气沉积等情况,因此,传统饮食中十分讲究清爽、补充水分和驱暑。

夏至日的食物习惯多以消暑和滋补为主。《本草纲目》记载,夏至时节应食用具有清热解毒、益气补虚功效的食物。如绿豆汤、荷叶粥、黄瓜等,都是夏至日常见的饮食选择。这些食物不仅能帮助降温,还能清除体内的湿气。此外,民间也有食用“至宝”——在夏至这一天制作的糕点,这些食品通常选用具有清凉解暑性质的食材,寓意着防暑降温和迎接夏季的开始。

夏至日的活动也富有文化特色。最为人们所熟知的活动是“夏至祭”,这一天,不少地方会举行祭天、祭祖的仪式,感谢天神赐予丰收与健康。人们也常举行放风筝等活动,以祈求吉祥安康。在某些地区,还会有“夏至龙舟赛”,通过赛龙舟来庆祝这一天,既增进了社交活动,也在不知不觉中展示了人们对传统文化的传承与尊重。

西汉时期的夏至祭

西汉时期,夏至祭成为一项重要的国家仪式。根据《汉书》中的记载,夏至祭不仅是对天帝的敬仰,也是帝王对国家安定和人民福祉的祈愿。汉武帝时期,夏至祭成为了国家大典之一,每年夏至,帝王亲自主持祭天活动,民众则通过祭祀祖先和自然神祇来求得平安与丰收。

在这个节令里,祭祀活动极具仪式感,不仅有丰富的贡品,还有盛大的歌舞表演。祭祀不仅是对自然的尊重,也是对天命与农业生产的崇拜。这一习俗在汉代得到了广泛传播,成为古代夏至节令的重要标志。

唐朝的夏至节庆活动

唐朝的夏至节庆活动则展现了更为丰富的民间文化。唐代文人张九龄在《夏至日记》中提到,唐朝的夏至活动多以诗词和文艺形式为主,尤其是在京城长安,民众和文人会举行聚会,进行诗文交流。诗人们会围绕夏至时节的天文现象和人文习俗作诗,活动结束时,还会赠送清凉的茶水和饮品,帮助舒缓夏日的炎热。

这一活动不仅增强了人们的文化认同感,还进一步推动了夏至节令的文艺氛围,成为唐朝社会中不可或缺的一部分。

夏至节气的养生理念

现代社会虽然已经告别了农耕时代,但夏至作为一种传统节气仍然在民间传承。如今,许多养生专家会在夏至时节提醒人们注意调养身体,尤其是在饮食和生活习惯上做出相应调整。根据现代医学研究,夏至是阳气最盛的时刻,人体的代谢和免疫系统需要特别关注。此时,应该减少油腻食物的摄入,多吃蔬菜水果,增强身体的抗暑能力。

现代人可以通过食用绿豆汤、冰镇水果等方式来调节身体温度,防止中暑。同时,也有越来越多的人选择通过练习瑜伽、太极等舒缓的运动来舒展身体,调节气血,使得夏至日的传统养生观念得以延续和发展。

夏至节气,作为一种承载着天文、农耕和文化的传统节令,不仅是对自然变化的尊重,也承载了人们对健康的深刻理解。