冬至的节气起源与养生习俗

- 日历网

- 2025-09-24 14:27:01

冬至是二十四节气之一,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。自古以来,冬至不仅是一个天文现象,也是农耕文化中一个非常重要的节点。它标志着北半球白昼最短、黑夜最长的一天。从古代到现代,冬至与人们的生活息息相关,涵盖了丰富的饮食习俗、节令活动以及养生智慧。

冬至的起源

冬至节气的起源,可以追溯到中国古代的农耕文明和天文学的发展。在中国传统的农业社会中,天文现象常常与农耕活动紧密相连。冬至作为“日短夜长”的天文现象,意味着太阳直射点达到最南端,此时太阳的高度最低,昼夜差异最大。对于农民而言,冬至代表着寒冷季节的到来,也是农闲时节的开始。因此,冬至的到来常常成为农事活动的分界线,标志着一年一度冬季的正式开始。

根据《周礼》记载,冬至被视为“阴极之至”,而阴极则意味着一年四季阴阳的极限,此时起阳气开始回升。这一时期的阳气复苏,被认为是自然界的“转折点”,意味着新一轮的生长周期即将开始。此时,古人便通过祭天、祭祖等活动来祈求一年的安康。

传统习俗与养生文化

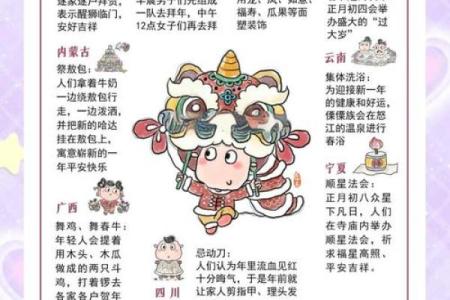

随着时间的推移,冬至逐渐发展成为富有地方特色的节日。无论是饮食习俗还是民间活动,冬至都带有浓厚的生活气息。最著名的冬至习俗之一便是“吃饺子”。有“冬至饺子夏至面”的说法,许多地方的人们习惯在冬至这一天吃饺子,寓意驱寒避邪,保证身体健康。饺子象征着团圆与吉祥,因此,吃饺子也成为了家庭成员聚集的象征。

除了饺子,南方许多地方还有吃汤圆的习俗。汤圆象征着圆满和团圆,冬至吃汤圆寓意着新的一年里家庭和谐美满。此外,冬至时节常见的另一项活动便是“祭祖”,人们通过祭祖活动表达对祖先的敬意,同时祈求家族的平安与繁荣。

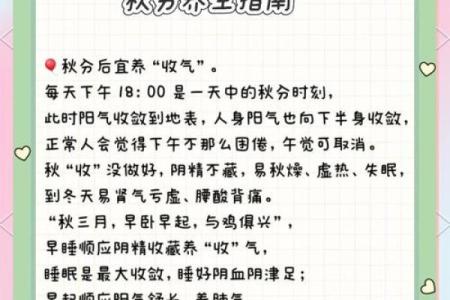

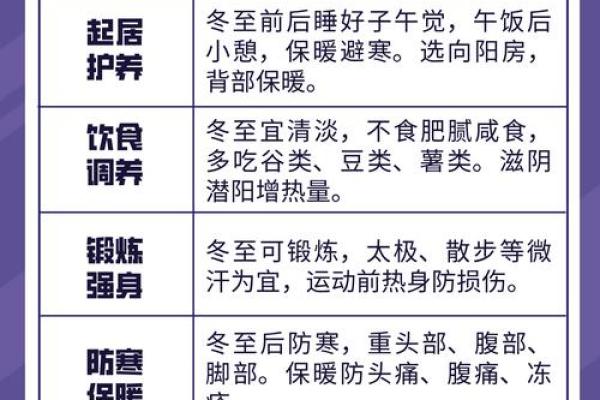

在养生方面,冬至是传统中医强调调养身体的一个关键时节。根据《黄帝内经》中的说法,“冬季养藏”,冬至后,人们要注意保暖,避免寒冷侵袭身体。在此期间,人体的阳气最为虚弱,因此,温补是养生的重点。此时,宜食用一些具有温阳、滋补作用的食物,如羊肉、鸡肉、红枣、桂圆等,以增强身体的免疫力,调节气血循环,保持体温。

历史案例:周朝的冬至祭天与养生

周朝时期,冬至节气的仪式非常隆重。根据《周礼》记载,周朝皇帝会在冬至这一天举行祭天仪式,以祈求来年风调雨顺、国泰民安。冬至不仅是天文节气的反映,也是周王朝祭天的重要时机,象征着对天地自然力量的敬畏与感恩。在这一仪式中,周朝的祭天活动不单是政治和宗教的结合,也体现了古人对自然节律和农耕生活的深刻理解。

此外,周朝也有在冬至时节进行养生的传统。古代医学家强调在寒冷季节保持身体的温暖和精力的恢复。此时,人们会特别注重饮食调理,增加富含热量的食物,以增强体力抵抗寒冷。

历史案例:唐代的冬至习俗与饮食文化

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一。冬至时节的习俗在唐代得到了进一步的发扬光大。《唐书》中的记载表明,冬至当天,唐朝宫廷内会举办盛大的祭天仪式,而百姓则会通过家庭聚餐来庆祝这一节日。唐代人注重节令饮食,冬至时节的食物以羊肉、饺子、汤圆等为主,既有温补身体的作用,也体现了节令文化的独特魅力。

唐代的冬至,不仅仅是一个简单的节气节点,它通过丰富的饮食和活动,增强了人与自然、人与社会之间的联系,也反映出古代社会对季节变化的敏感与尊重。

冬至节气的现代意义

随着社会的发展,冬至的传统习俗逐渐融入到现代人的生活中,成为一种集体记忆和文化认同。在现代社会中,冬至虽然不再像古代那样直接影响农业生产,但其文化意义依然被广泛传承。许多人仍然会在冬至当天与家人团聚,吃上一顿热乎乎的饺子或汤圆,以此来传承传统习俗并与家人共享天伦之乐。同时,现代人越来越重视冬至时节的养生调理,结合中医养生理念,通过合理的饮食和作息,保持身体的温暖和活力。

如今,冬至不仅是一个纪念天文现象的节日,更是连接过去与现在、个人与家族之间的重要桥梁。