如何通过节日习俗更好地理解民族特色

- 日历网

- 2025-11-06 18:18:02

中国的节日文化源远流长,每一个节日都蕴含着丰富的历史背景和民族特色。从农耕文明到现代社会,节日习俗一直承载着文化的传承和民族的认同。通过节日习俗,我们不仅能够更好地理解各民族的传统,还能感受到他们的精神世界和生活智慧。以下从历史案例和现代传承三个方面,探讨节日如何帮助我们更好地理解民族特色。

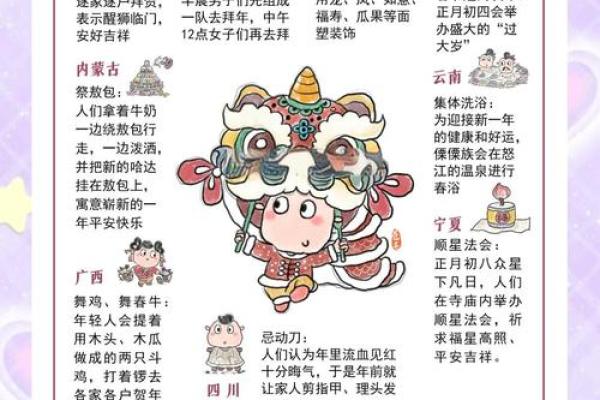

农耕背景下的春节

春节是中国最为重要的传统节日,其起源可以追溯到上古时期的农耕文化。在古代,春节最早是为了庆祝农耕生产的周期变化,标志着冬季的结束和春天的到来。农民们通过祭祀天地、祖先和神灵,祈求丰收和家庭的平安。春节习俗中最具代表性的便是“除夕守岁”和“年夜饭”。“除夕守岁”代表着告别过去的一年,迎接新的一年,而“年夜饭”则是家人团聚的重要时刻,不仅体现了对祖先的尊敬,也表达了对家族和睦与繁荣的美好祝愿。

通过春节,我们可以深刻理解农耕民族对天时和自然的敬畏。在中国古代,农民的生产活动是与天文变化密切相关的。春秋时期,天文观测在农业生产中的重要性不可忽视,节气和农作物的生长周期直接影响着农民的耕种和收获。因此,春节不仅是一个家族团聚的时刻,也是一种对自然和天地的敬仰与感恩。

天文意义下的中秋节

中秋节源自中国古代的月亮崇拜,尤其与农耕社会的天文观测密切相关。在古代,月亮的变化被认为是农事的象征,象征着丰收和周期性的变迁。中秋节的起源可以追溯到唐代,当时的“祭月”风俗逐渐演变为家庭团聚、赏月和吃月饼的习惯。

中秋节的习俗具有深刻的天文背景。古人通过观察月亮的圆缺变化,来推测农时的变化,并通过祭月来祈求丰收和家庭的安康。月饼作为中秋节的传统食品,其圆形象征着团圆和完整,承载了对家人团聚和美满生活的期盼。而“赏月”活动,则不仅仅是欣赏月亮的美丽,更是一种对自然和天文变化的敬畏。

从中秋节的习俗中,我们可以看到古代人民如何通过对天文现象的观察来调节自己的生产和生活节奏,这也是农耕文化与天文学的紧密结合。月亮的变化与农事息息相关,节日习俗中的月饼、赏月等活动,无不体现出对大自然循环规律的尊重。

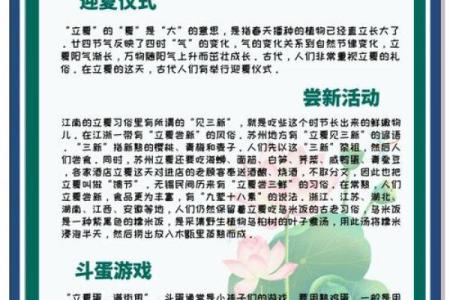

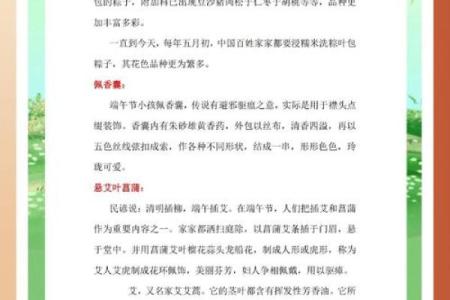

现代社会中的端午节传承

端午节是中国传统的节日之一,它起源于纪念爱国诗人屈原的历史事件。然而,随着时代的发展,端午节的传统习俗也经历了不同的演变。在现代社会,端午节不仅仅是纪念屈原的节日,更多的是一种文化认同和传承。

端午节的传统习俗中,赛龙舟和吃粽子最具代表性。赛龙舟起源于古人对水神的崇拜,象征着驱邪避疫和对自然力量的敬畏。吃粽子则是纪念屈原投江的悲壮,粽子的形状和香气象征着对屈原精神的尊敬。

在现代社会,端午节的传承不仅仅局限于传统的民间活动,还包括国家层面的文化传承。例如,2010年端午节被列入了国家级非物质文化遗产,这一举措不仅让端午节的传统习俗得以保护和传承,还加强了现代人对民族文化的认同。通过参与端午节的活动,人们不仅感受到传统习俗的魅力,还在实际体验中加深了对民族文化特色的理解。

通过端午节的现代传承,我们可以看到民族文化如何在新的社会环境中焕发活力。无论是通过赛龙舟的竞技精神,还是通过吃粽子的文化象征,端午节都展示了中国传统文化的深厚底蕴,体现了民族精神和文化认同的延续。

节日习俗作为民族文化的重要组成部分,不仅仅是历史的遗产,更是现代社会中传递民族精神和文化价值的重要途径。通过深入了解节日背后的历史渊源和传统习俗,我们不仅能更好地理解各民族的独特性,还能感受到那些跨越时空的文化纽带。