冬至节气:探秘古老农耕文化中的寒冬生活智慧

- 日历网

- 2025-11-21 11:27:04

冬至,是二十四节气中的一个重要节气,标志着一年中白昼最短、黑夜最长的时刻。对于古人而言,这一天不仅是自然变化的一个重要节点,更是深刻体现农耕文化智慧的一部分。从天文现象到饮食习俗,冬至展现了古人如何适应自然规律、调整生活方式,以应对寒冬。

农耕与天文:冬至的天文学意义

冬至的起源可以追溯到古代中国的天文学。古人通过观察天象发现,冬至是太阳直射地球的南回归线,这意味着太阳在这一天达到了南方最远的位置,北半球的白昼时间最短,夜晚最长。从这个时刻开始,白昼时间逐渐延长,预示着春天的到来。冬至不仅是天文现象的体现,更是农耕文化中的一个重要节点。

在农耕社会中,冬至的到来意味着一年中的农事活动进入了一个缓慢的休整期。农业劳作暂时告一段落,人们开始准备过冬的物资,确保在寒冷的冬季能够度过最艰难的时光。对于农民来说,冬至不仅是一个节令的标志,也是调整生活节奏、备战来年春耕的重要时机。

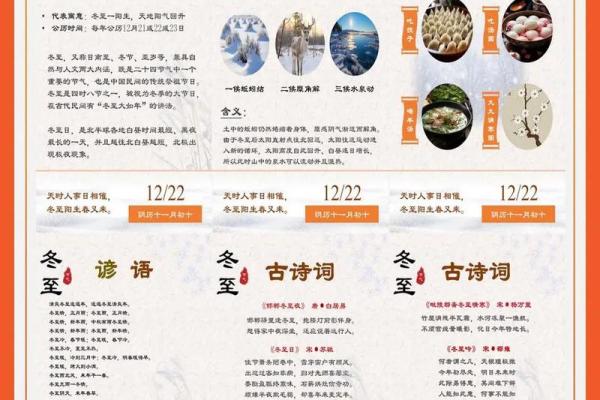

传统习俗:冬至的饮食与活动

冬至的传统习俗丰富多彩,体现了古人对自然变化的深刻认识和智慧。从饮食到活动,都充满了对寒冷季节的应对智慧。冬至在很多地方是一个极为重要的节日,标志着“阳气”逐渐复苏,因此有着吃饺子的习俗,尤其是在北方地区。吃饺子不仅是为了驱寒,还因为饺子形似元宝,寓意着“财富”和“团圆”,体现了人们对来年好运的期许。

在南方,一些地方则有吃汤圆的习惯,象征着团圆和和谐。不同地区的冬至饮食习惯虽有差异,但都在强调“温暖”和“团聚”。无论是饺子还是汤圆,都是冬至节令中不可或缺的食品,体现了古人如何通过饮食调整来抵御寒冷。

冬至还有许多其他的活动习俗,比如祭祖和祈福。许多地方的人们会在冬至这一天祭拜祖先,感谢过去一年的庇佑,并祈求来年丰收安康。这种习俗不仅表达了对祖先的敬意,也反映了古人对天人合一的深刻理解。

东汉时期的“冬至祭”

在东汉时期,冬至作为一个重要的节令被官方正式确立。那时,冬至祭祀活动格外盛大,汉朝政府甚至规定,在这一天必须举行祭天大典,祭祀天地和先祖,以祈求来年的丰收与国运昌盛。这一历史事件不仅反映了冬至在农耕文化中的重要地位,也体现了当时人们通过祭祀活动与自然和谐相处的哲学观念。

历史上,冬至不仅是一个天文节气,更是社会生活中不可忽视的一部分。每年冬至祭天,成为了百姓和朝廷共同参与的重要活动。通过这种方式,冬至不仅凝聚了社会的凝聚力,也加深了人们对自然变化的感知。

唐代的“冬至宴”

唐代时期,冬至不仅是农业生产周期中的重要节点,还成为了宫廷中的重要节日。唐朝皇帝通常会在冬至当天举行盛大的冬至宴,宴请百官,以示对农事的重视和对国运的期望。这一传统不仅反映了唐代皇帝对自然规律的敬畏,也让这一节气成为了宫廷文化和百姓生活中重要的节庆。

此外,唐代的冬至习俗中,讲究食物的搭配和食材的选择,强调滋补养生。这些饮食文化在今天仍对现代饮食习惯产生着深远影响。

冬至的文化延续

如今,冬至虽然不再是农耕社会的生产节点,但其文化内涵依然影响着我们现代人的生活。在现代社会,许多家庭依然保留着冬至吃饺子、汤圆等传统,作为团聚的象征。尤其是在北方,冬至作为一种文化传统被融入到家庭和社区的生活中,成为了大家共同庆祝的重要节日。

现代社会虽然科技发达,但人们对于冬至的理解和传承依然深刻。许多地方还会举行冬至祭祖活动,保留了这一传统习俗。同时,随着养生观念的普及,冬至期间的饮食也更加注重健康与滋补,传统的冬至食物被赋予了新的健康含义。

通过这些现代传承,冬至不仅仅是一个天文现象的标志,更是一个文化符号,承载着人们对家庭、自然和传统的尊重与热爱。