重阳节登高的传统与天文现象的联系

- 日历网

- 2025-11-17 09:45:03

重阳节自古便是中华文化中重要的节日之一,每年农历九月九日的这一天,家家户户都会开展登高活动。这一传统习俗既与农耕文化有着深刻的联系,也与天文现象紧密相连。通过解析重阳节登高的起源、传统习俗以及天文现象的关系,我们可以更好地理解这一节日背后的深厚文化内涵。

农耕文化与重阳节的起源

重阳节的起源可追溯到上古时期,源自对自然界的敬畏与人类生活的密切联系。农耕社会的节令变化对人们的生产活动影响巨大,而九月的节气标志着秋冬季节的交替,是一年农事活动的重要节点。九月九日正是秋季的“霜降”时节,天气逐渐变凉,农作物也接近收成。此时正是秋季登高、祈愿的最佳时机。

在农耕文化中,重阳节有着强烈的“祭天”意味,登高不仅是对天地神灵的崇拜,也象征着人们借高山之势祈求五谷丰登、国泰民安。而这一登高的习惯也慢慢演化成了重阳节的传统活动之一。在古代文献中,《大元大一统志》记载了重阳节的传统,指出登高不仅是为了表达祭祀与祈福的意义,也是人们借机修身养性、陶冶情操的方式。

天文现象的影响与重阳节习俗

重阳节与天文现象的联系尤为密切。古人通过对天象的观察,将节令变化与自然现象结合起来,形成了登高祈福的习俗。九月九日正好是秋季的天文观测关键时刻,秋季的天空清晰明朗,尤其适合观察天上的星星。最为典型的天文现象便是“重阳星”,这颗星象征着吉祥与长寿。古人相信,重阳节这一天,天上的星宿与地上的气候变化相辅相成,因此登高能帮助人们远离灾祸、保平安。

此外,重阳节的登高活动还与日月星辰的运动规律相关。秋天的天空,正是日照逐渐减弱,白昼变短的时节。而在重阳节期间,天上大多数天体会逐渐靠近地平线,使得气温降温、人们的活动更趋于安静。在这样的环境下,登高活动成为了人们与自然亲密接触的一种方式,也象征着人们在天地间的协调与顺应。

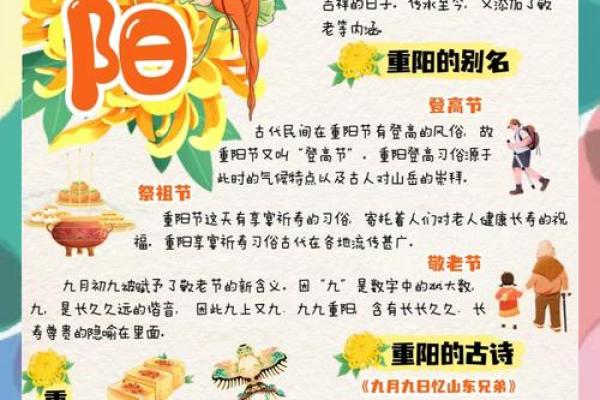

历史案例:唐代与明代的重阳节

在唐代,重阳节逐渐成为了国家的传统节日。唐朝时期的诗人王维便曾在《九月九日忆山东兄弟》中写到:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”这句诗表达了重阳节登高时的情感,不仅是对亲人的思念,也是对秋天景象的感悟。此外,唐代的皇帝们还常在重阳节举办登高宴会,邀请文人墨客一起游赏,表达祈求安康与国运昌盛的愿望。

明代的重阳节也充满了历史意义。明朝时期,皇帝更加注重这一节日的仪式性,重阳节时,除了登高,还会有特别的祭天活动。这一时期,重阳节的登高活动与天文现象的联系更加明显。明代文献《明史》记载,朝廷会选择在重阳节这一天进行天文观测,观察天上星辰的位置,判断未来的天气和社会运势。

重阳节登高与敬老

到了现代,重阳节的传统逐渐传承下来,并赋予了新的文化意义。登高作为节日的主要活动之一,逐渐演变为人们敬老的象征。每年重阳节,各地会组织登高活动,尤其是老人群体,成为重阳节的主要参与者。这不仅延续了古人通过登高祈福的传统,还使得登高活动成为了人们表达敬老爱老情感的方式。

在现代,登高不仅仅局限于山川之高,许多城市的高楼大厦也成了人们登高的场所。虽然现代的登高不再完全依赖于天文现象,但通过这一活动,人们依然能够体验到天人合一的理念,感受到与自然的联系与融合。

重阳节作为中国传统节日,其登高的习俗与天文现象紧密相连,体现了人类对自然、宇宙的敬畏与顺应,也展示了文化与历史的积淀。从古代的农耕社会到现代社会,重阳节的传统活动不断丰富与延续,成为了连接历史与现代的文化纽带。