七夕节的文化传承与现代应用的碰撞

- 日历网

- 2025-11-13 13:54:02

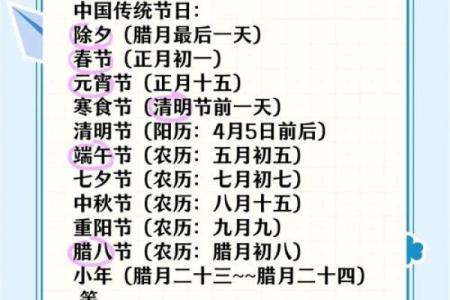

每年的农历七月初七,流传千年的七夕节如期而至,吸引着无数情侣和家人参与其中。这一节日的背后,蕴含着深厚的文化底蕴与悠久的历史传承。从古至今,七夕节的意义和庆祝方式随着时代变迁不断变化,但其核心的情感表达和文化象征始终没有改变。七夕节不仅是一个浪漫的日子,也是对中国传统文化的继承与发扬。

七夕节的起源与文化背景

七夕节的起源可以追溯到中国古代农耕文化和天文学的结合。在农业社会,天象的变化与农时息息相关。七夕节恰好位于农历的夏秋之交,象征着丰收的开始。根据古代的天文观测,牛郎星与织女星在这一天的相会,构成了浪漫的天象景观,这一天的“鹊桥相会”被视为牛郎织女的爱情传说的体现。通过天文现象,人们把牛郎织女的故事与七夕节结合,赋予了这个节日爱情与团圆的象征。

在《诗经》中有提到关于织女和牛郎的传说,展现了古人对星宿的崇拜和对爱情的美好向往。从农耕社会的角度来看,七夕不仅是一个浪漫的节日,它也象征着天地之间的和谐与平衡。这种以自然天象为基础的节日,是传统中国农耕文化的重要组成部分。

传统习俗:饮食与活动的融合

七夕节的传统习俗深刻反映了古代人对生活与自然的理解。在传统的七夕节庆祝活动中,最为人们熟知的便是“乞巧”和“拜织女”。在古代,女子们在这一天会在庭院中摆上五色线,进行编织,祈求聪明才智和巧艺。这个习俗不仅展示了女性的工艺技能,也反映了社会对于女性地位的重视。

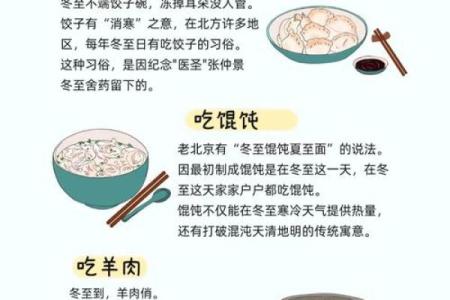

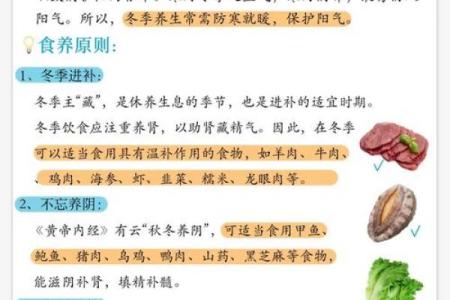

饮食方面,七夕节有着“吃巧果”的传统,巧果是用麦粉做的小点心,通常为甜味或咸味,形状各异,寓意着巧妙与美好。通过这些传统的饮食习惯,表达了人们对美好生活的追求和对爱情的祝福。

而在许多地方,传统的七夕节还有“放花灯”与“牵牛织女”的活动,通过这些充满仪式感的活动,进一步强化了节日的浪漫氛围和情感表达。

东汉时期的七夕节

东汉时期的七夕节已有较为完善的庆祝形式。那时,朝廷已将七夕节定为官方节日,成为了一项重要的文化活动。据《后汉书》记载,当时的皇帝和贵族们会举办盛大的庆典活动,以此来表达对爱情的赞美以及对天文现象的崇敬。这一时期的七夕节,不仅仅是一个民间的节日,更成为了王朝文化与民俗活动相结合的重要体现。

在东汉时期,七夕节的庆祝活动也与农业生产密切相关,尤其是对织布业的重视。织女与牛郎的传说,实际上也是对女性劳作和智慧的颂扬。这一传统至今仍在一些地方保留着,尤其在江南一带,至今仍可见到与织布相关的七夕活动。

唐朝的七夕节

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期,七夕节在这一时期得到了空前的发展。唐朝时期,七夕节被赋予了更多的文化内涵和艺术表现形式。唐诗中不乏七夕节的描写,李白的《古朗月行》中就提到了织女和牛郎的故事。而在宫廷中,七夕节不仅是一个节令活动,还成为了贵族阶层通过艺术和文化展示浪漫情怀的时刻。

在唐代,七夕节的庆祝活动多姿多彩,盛大的灯会、雅集、诗词比赛等活动,都体现了唐代社会的文化气息。这种融合了诗词、音乐、舞蹈等多种艺术形式的庆典活动,至今仍是人们心中对七夕节最具记忆的一部分。

现代的七夕节:文化的延续与创新

如今,七夕节不仅仅局限于传统的庆祝活动,它已经成为现代社会表达爱情与浪漫的一个重要节日。商家借机推出七夕特供商品,如情侣首饰、情侣套餐等,丰富了现代社会对七夕节的理解和庆祝方式。与此同时,互联网也为七夕节带来了新的表达方式,线上约会、直播互动等让七夕节充满了现代感与时尚气息。

尽管庆祝方式有所创新,但七夕节背后的情感与文化传承并未改变。无论是传统的乞巧活动,还是现代的浪漫约会,七夕节始终在传递着对爱情的向往和对美好生活的追求。