文化视角下的天文节令解读

- 日历网

- 2025-11-11 15:18:02

在中国传统文化中,天文节令与农耕文化紧密相连。二者的结合,不仅是对自然现象的观察,更是在数千年农耕文明中,人与自然关系的体现。每一个节令的背后,都承载着丰富的天文知识和生活智慧。在这一文化框架下,天文节令不仅影响着农业生产,也融入了人们的日常生活和传统习俗中。

天文节令的起源:农耕与天文的交织

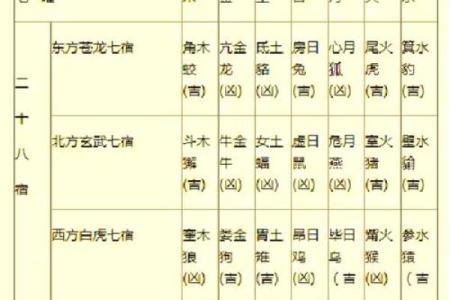

天文节令的起源深受古代农耕社会的影响。中国古代人民通过观察太阳、月亮、星星的运动规律,制定了二十四节气,作为农业活动的时间指导。节令不仅与农业周期密切相关,也与天文学的演变有着深刻的联系。每一个节令,都是自然界变化的反映,也为农业生产提供了精准的时间参考。

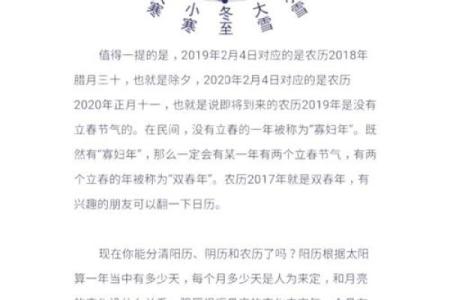

例如,“立春”标志着春天的开始,农民在此时开始耕种。而“秋分”则意味着秋天的中点,农民此时收割丰收的农作物。通过天文观察,节令划分的精准性为农业生产提供了指导,成为古人认识天文现象与实践相结合的重要体现。

传统习俗:饮食与活动的融合

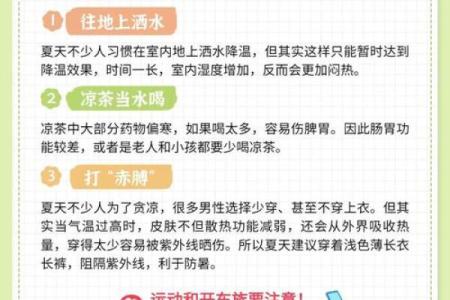

随着时间的推移,天文节令逐渐融入了中国的民俗文化中,形成了丰富的传统习俗。不同的节令,人民会根据季节变化,调整饮食结构和开展特定的活动。饮食和活动不仅是对季节变化的适应,也反映了中国人民对自然的敬畏与智慧。

举个例子,在“冬至”这一节令,古人通常会吃饺子或汤圆,寓意着温暖与团圆。这一习俗的背后,不仅是为了抵御寒冷的气候,更是人们在漫长的冬季里,通过饮食调节身体的需求。此外,“端午节”也是天文节令的重要一环,它通常会在夏至前后举行,这一节令与古人对季节交替的认知密不可分。节日期间,吃粽子、赛龙舟等活动,反映了古人通过天文节令的变化,来祭祀自然、驱邪保安。

黄帝时代的天文知识

在中国古代,“黄帝时代”被认为是天文文化与农耕文化的起源阶段。相传,黄帝命人“立二十四节令”,使得农民能够根据天文现象更好地安排耕作。那时的农民依赖太阳、月亮的运行规律来判断季节变化。例如,“春分”时节,太阳直射赤道,昼夜平分,意味着气候开始回暖,适宜播种。

黄帝时代对天文节令的重视,不仅在农业中得到了应用,还在治国理政中起到了重要作用。天文现象作为一种自然法则,被古人认为是“天命”的象征,具有神圣的意义。因此,天文节令的制定不仅是一项农业技术的应用,也体现了古人对天命的崇敬与顺应。

唐代的天文节令与节气文化

唐代是中国古代文化的鼎盛时期,天文与节令文化在这一时期得到了更为广泛的传承与发展。唐代的天文学家不仅对星空进行了深入研究,还改进了二十四节气的算法。例如,唐代的天文学家李景隆,凭借精确的天文观测,修订了当时的节气系统,使得天文节令更为准确,促进了农业生产的进步。

唐代人民非常重视节令对农业生产的影响,甚至在节令变化时,会举办盛大的庆典活动。比如,在“冬至”时节,唐朝人民会举行祭天仪式,感谢天地的恩赐。通过这些节令活动,人民不仅得以调整生产与生活,还加强了对自然变化的认识和尊重。

天文节令与当代生活

今天,天文节令不仅保留了其农耕文化的传统,还在现代社会中继续传承和发扬。在现代城市生活中,虽然农业生产已不再是大多数人生活的中心,但天文节令依然通过各种形式进入人们的生活。尤其是在传统节日中,人们依然会遵循节令的变化,开展相关的饮食和活动。

例如,随着环保意识的提升,许多地方的传统节令活动不再局限于农耕,而转向对自然环境的保护与尊重。许多现代城市举办的节令活动中,都会加入绿色环保的元素,比如在“清明节”时,不仅扫墓祭祖,还会提倡植树造林,强调人与自然和谐相处。

通过这种方式,天文节令与现代生活相结合,不仅是对传统文化的继承,也是对时代发展和环境保护的回应。