清明节如何引领春季养生之道

- 日历网

- 2025-11-05 18:00:05

随着清明节的到来,春季的气息更加浓郁。清明节不仅是缅怀先人、扫墓祭祖的时刻,也与养生息息相关。这个节气承载着古人对大自然变化的深刻观察和智慧,尤其在饮食、活动和生活方式方面对现代人依然有着重要的影响。春天是万物复苏的季节,适合通过清明节的习俗来调养身体,保持健康。

清明节的起源:农耕与天文的结合

清明节起源深厚,与中国古代的农耕文化紧密相连。在古代,农耕社会依赖自然界的节令变化来调整农业生产和生活规律。清明节通常落在阳历的4月4日或5日之间,正值春季的中期,气候温暖,雨水充沛,正是播种的最佳时机。因此,清明节的到来,不仅意味着春耕时节的到来,也象征着天地万物的生机勃勃。

天文上,清明节所在的节气是“春分”后的一段时光,昼夜平衡,气温适中,万物复苏。这一时期,人体的阳气逐渐增强,阴气逐渐衰弱,适合外出活动和增强体质。古人利用这个时机进行各种养生活动,增强体力,排除体内的寒气和湿气,调节身体的平衡。

清明节的传统习俗:饮食与活动

在清明节,传统习俗注重通过特定的饮食和活动来促进健康。清明节的饮食文化丰富多彩,其中最具代表性的就是“清明果”或“青团”。这种由艾草、糯米粉和绿豆等材料制成的食物,寓意着春天的绿色与生命力。在食用这类食物时,可以帮助清除体内的湿气和寒气,达到春季养生的目的。

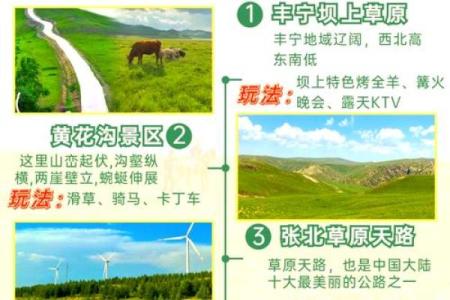

此外,清明节期间,踏青是不可或缺的传统活动。古人认为,春天是阳气升发的时节,外出踏青,不仅有助于呼吸新鲜空气,还能让身体接受阳光的照射,增强体内的阳气。特别是在清明节时节,人们常常去郊外游玩、采摘野花,亲近自然,既舒缓了身心,也让身体和大自然的节奏保持一致。

古代中医养生智慧

中国古代的中医学强调“春生夏长、秋收冬藏”的养生法则。在《黄帝内经》中,春季养生的原则明确提出:“春三月,早卧早起,与鸡俱兴。无扰欲,使志舒,气和,养肝。”这句话表明,春天是肝气旺盛的季节,养肝尤为重要。通过保证充足的休息、早睡早起、适度的户外活动,可以调节体内的阴阳平衡,增强免疫力。

在清明节期间,适当的春游、郊外踏青不仅能舒缓压力,还有助于调理体内的气血。通过这种方式,古人强调的是顺应自然、尊重四季变化的生活态度,这种养生方法至今仍然适用于现代人。

清明节的祭祀与养生文化

在历史上,清明节还有一个重要的习俗——祭祖扫墓。这个习俗不仅是对先人表达敬意,更是与春季养生密切相关。清明节祭祀活动常常伴随着清扫祖先的墓地,清洁环境,给人一种身心净化的感觉。古人认为,祭祀能够使心灵得到安慰,减轻内心的压力,有助于身体的健康。而且,通过这种活动,家族之间的情感纽带得到了加强,也形成了一个团结互助的社会氛围,有助于身体和心理的双重健康。

在清明节,人们常常通过香火、祈福等仪式,与自然和先人建立一种深刻的联系,这不仅是一种精神上的寄托,也有助于内心的平和与健康。

清明节养生文化的延续

现代社会的节奏越来越快,生活压力不断增加,很多人忽视了与自然的联系,忽视了季节变换对身体的影响。而清明节作为传统文化的重要组成部分,仍然是现代人关注健康的时刻。如今,许多健康专家提倡清明节期间要进行体检、放松心情、调整作息,适当进行户外运动,像古人一样,通过与自然的接触来恢复体力和精力。

与此同时,清明节的饮食文化也得到了现代人的继承与发扬。在这个节气,越来越多的人会选择食用具有养生功效的食物,如绿茶、清明果等,这些食物不仅符合当季的饮食需求,还能帮助清除体内的毒素,调理身体。

清明节作为一个有着深厚文化背景的节气,其养生智慧无疑是跨越时空、影响深远的。在这一天,我们不仅传承着传统的节令习俗,更是在现代生活中找到了平衡健康的途径。