八月节与农耕季节的变化密切相关

- 日历网

- 2025-10-26 17:00:06

每年农历八月十五,正值中秋节,这一节日深刻反映了农耕文化与天文变迁的紧密关系。在传统的农耕社会,人们的生产生活节奏与自然规律密切相连,八月节的庆祝活动便是一个生动的例证。

起源:农耕与天文的交织

中秋节的起源可以追溯到古代农耕文明对天文现象的观察与尊重。在古人看来,月亮不仅是自然界中的一大奇观,还与丰收的季节有着紧密的联系。每年八月,正是秋季的开始,农作物逐渐成熟,尤其是稻谷、小麦等粮食作物进入丰收期,农民通常会在这个时节庆祝自己的劳动成果。

在古代,农耕社会普遍认为月亮是象征着丰收的神祇。月亮的圆满象征着粮食的丰盈,因而中秋节的月亮崇拜也反映了农民对丰收的期盼与感恩。月亮的盈缺与季节的变化息息相关,古人通过观察月亮的圆缺变化来确定农作物的播种和收获时机。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

在古代中国,八月节有着丰富的传统习俗,特别是在饮食和活动方面。中秋节的传统食品月饼,便是这一节日最具代表性的象征。月饼的圆形象征着团圆与和谐,而其中的馅料,如豆沙、莲蓉、五仁等,也体现了农耕社会的丰收季节。月饼作为祭祀和庆祝的食品,不仅仅是为了享用,更有着寄托人们祈求丰收、团圆和幸福的寓意。

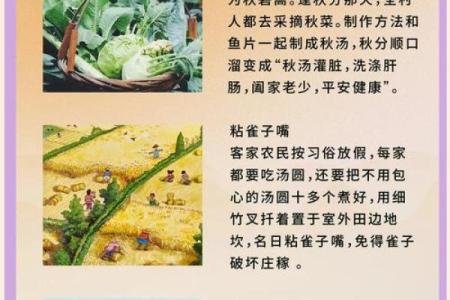

除了饮食,中秋节的庆祝活动还包括赏月、舞龙、猜灯谜等。这些活动大多起源于古代人们的农耕仪式和天文崇拜。赏月活动,便是源自人们对月亮圆满的崇敬,希望借此表达对自然的敬畏和对来年丰收的期许。特别是在秋季收获之后,村民们常常围坐一团,观赏月亮,庆祝辛劳的成果。

唐代的中秋节

唐代是中国历史上一个盛大的文化时期。唐代的中秋节已成为盛大节庆之一,深受民众喜爱。当时,关于中秋节的诗歌和文章层出不穷,其中最著名的便是唐代诗人王建的《中秋月》:

“海上生明月,天涯共此时。” 这一句诗表达了月亮的明亮与圆满,传递着人们对家乡与亲人的思念。唐代的中秋节,除了赏月和祭月,民众还通过饮酒、吟诗、跳舞等活动来庆祝。这个节日不仅仅是庆祝丰收,更是表达团聚与人际情感的时刻。

宋代的中秋节

宋代是另一个具有重要意义的历史节点,在这个时期,中秋节逐渐演变成一个全民庆祝的节日。宋代的文人对中秋的月亮有着深刻的情感,很多文人留下了许多关于中秋月亮的诗作。宋代的中秋节不仅延续了唐代的习俗,还增加了许多新的元素,如灯会、灯谜等。这些活动与当时的城市生活密切相关,反映了人们在节日中对团圆的追求与对生活美好时光的珍视。

节日与农业的延续

进入现代社会,尽管农业生产方式发生了翻天覆地的变化,但中秋节作为农耕季节的象征依然在每年秋季隆重举行。如今,随着科技的进步和城市化的加速,人们不再需要依赖月亮来判断农作物的收成,但中秋节的传统习俗依然得以传承。现代社会的中秋节,除了月饼和赏月,更多地融入了家庭团聚的意义。无论是在都市的繁忙生活中,还是在乡村的安静夜晚,人们都通过这一节日表达对亲情、友情和团聚的珍视。

同时,现代中秋节的庆祝活动也不再局限于传统的家庭聚会,越来越多的公众活动、公司活动和文化演出逐渐成为节日的一部分。这些活动不仅仅是对农耕文化的传承,也表现了人们对自然与生命的感悟,反映出当代社会对于“丰收”这一主题的更深层次理解。

从古至今,八月节无论是在历史文化的层面,还是在现代社会的庆祝活动中,始终保留了与农耕季节紧密相连的特质。它不仅是农民对丰收的庆祝,更是全社会对自然、团圆和和谐的共同祈愿。