节日中的天文现象与农业生产的微妙关系

- 日历网

- 2025-10-29 16:54:02

在中国的传统节日中,许多习俗与天文现象紧密相连,而这些天文现象的变化与农业生产之间有着微妙的关系。古人通过对天象的观察,逐渐形成了与自然周期和农业活动相配合的节庆和习俗。本文将探讨节日中的天文现象与农业生产的关系,分析其起源、传统习俗以及如何在历史和现代得以传承。

节令与农耕:天文现象的启示

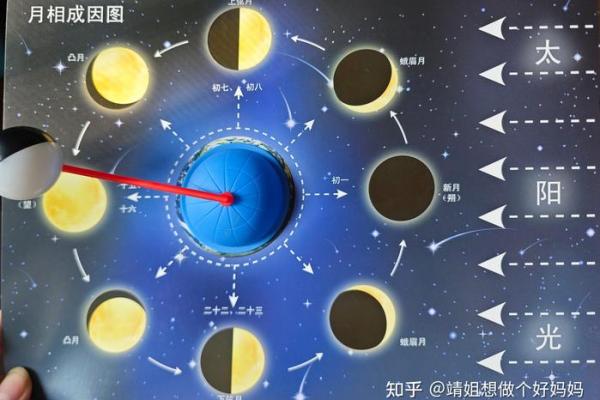

在中国古代,农业生产离不开天文现象的指导。人们通过观察日月星辰的运行轨迹,掌握了四季变化和气候规律的变动。例如,春分和秋分是农耕周期中的关键节点,春分时白昼和黑夜等长,标志着春耕的开始;秋分时则是秋收的时节。古人通过这些天文现象的变化,合理安排播种和收获时间,以确保粮食生产的稳定。

《周易》有云:“天行健,君子以自强不息。”这句话体现了古人对自然天文规律的敬畏和遵循。通过对日月的观察,他们能准确判断出气候的变化,从而为农业生产提供指导。例如,夏至之后白昼最长,适合进行农田管理,而冬至白昼最短,则是休养生息的时机。

传统节日与农业的结合

在中国传统节日中,许多节日的起源都与农耕生产紧密相连。比如,春节作为农历新年的开始,标志着一年的农耕活动的周期性开始。春节的习俗中,有祭祀祖先和祈求丰收的活动,而这些传统实际上是基于天文现象的周期性变化。春节的日期通常在农历的冬至之后,寒冷的冬季即将结束,意味着春耕的季节即将来临。

此外,端午节也是一个与农业息息相关的节日。端午节通常在夏季初,正值农作物的生长旺季,古人通过举行龙舟赛和食粽等活动,祈求风调雨顺,保佑庄稼丰收。通过这些节庆活动,农民表达了对自然天象和季节变换的依赖与敬仰,传递了对农业生产的期许。

冬至与农业周期的紧密联系

在中国的传统农业社会中,冬至是一个十分重要的节气。冬至不仅标志着一年中白昼最短的一天,也是农耕文化中重要的节令之一。历史上,冬至通常是重要的祭祀节日,农民会在这一天举行祭天祈求丰收的活动。古人认为,冬至过后,白昼渐长,气候转暖,正是春耕的前奏。

《农政全书》指出,冬至节气后的气候变化,能够影响作物的生长周期,因此,冬至的农业活动安排对一年四季的收成起到了至关重要的作用。古人通过对冬至的观察,精准地确定了农耕的最佳时机,并根据这一时间点开始策划下一年的播种。

秋分节令与收获的喜庆

秋分作为秋季的中点,意味着农田中粮食的成熟。古人把秋分作为一个重要的节令,秋分时节的活动通常围绕着丰收和感恩展开。例如,古代的秋分节日中会有丰收庆典,祭祀神灵,祈求农业丰收。随着秋分的到来,白昼和黑夜的时间平衡,有助于农作物的成熟,使得农民能够在这一节令时期进行丰收。

《孟子》提到:“天时不如地利,地利不如人和。”秋分时节,天气和土地的条件已然为农业生产创造了良好的条件,因此这一节令的到来总是带着丰收的期盼。

节令文化与农业实践的延续

如今,虽然农业生产已经有了现代化的技术支持,但传统节令与农业生产的联系依然在现代社会中得到传承。在一些乡村,依然保留着春节和秋分时节的传统习俗,农民们会在这时举行祭祀活动,感谢大自然的馈赠,并祈愿下一季的农作物能够顺利生长。

此外,现代科技在农业生产中的应用,使得人们对天文现象的关注并未减少。例如,通过卫星和气象数据的支持,现代农业可以更加准确地把握播种和收获的时机,这与古人通过天象观察进行农业规划的智慧相似。

节日中的天文现象与农业生产的关系,跨越了几千年的历史。这种关系不仅仅体现在节令的设立上,更通过代代相传的习俗与文化,持续影响着人们的生活方式和生产活动。在现代社会,虽然天文现象和农业生产的直接关系不再像过去那样显著,但其文化意义和历史价值却依旧深刻地烙印在人们的心中。