春节背后的农耕文化与传统习俗探秘

- 日历网

- 2025-11-24 14:00:05

春节是中华文化中最重要的节日之一,它不仅是一个阖家团圆的时刻,也是人们对新一年的美好愿望的寄托。每年的春节,不仅有着丰富多彩的习俗,也有着深厚的文化背景,尤其与农耕文化和天文知识密切相关。通过对这些传统的了解,可以更好地把握春节背后的文化脉络。

农耕文化与春节的起源

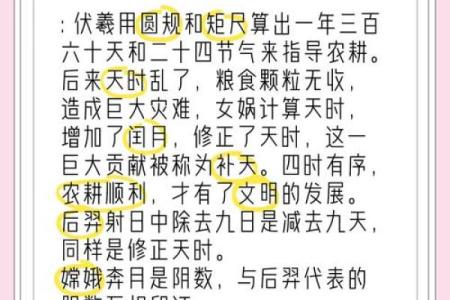

春节的起源可以追溯到远古时期的农耕文明。在古代中国,农耕是人们生活的核心,而春节作为农历新年的开始,与农业的循环息息相关。中国古人通过观察天象和自然规律,确定了节令的变换,春节便是在这一农耕周期中诞生的。农历的腊月最后一天,通常是农田休耕、庄稼收割后的闲暇时光,人们迎接新的一年,祈求来年丰收。因此,春节的庆祝活动不仅是人们休息的时刻,也是一种对农业生产周期的庆祝和期待。

在古代中国,《黄帝内经》中的天文知识便为春节的安排提供了依据。春节通常落在农历冬季的最后一个月,即“腊月”,这时候正是农田进入休眠期,农民的生活也进入了休养生息的阶段。通过对天象的观察,古人制定了“冬至”前后的节令,象征着阳气的回升和新一轮农耕的开始。

传统习俗中的农耕元素

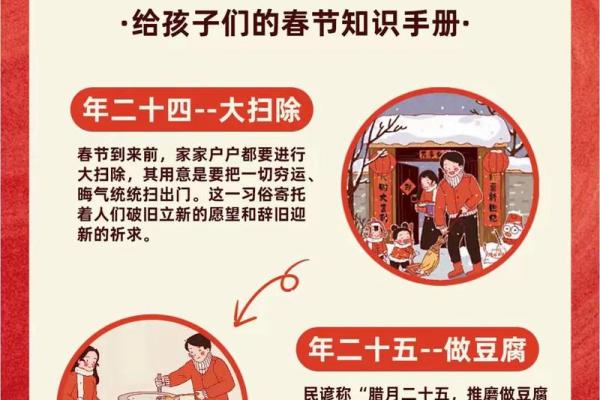

春节的传统习俗中,许多都与农耕文化紧密相连。最具代表性的便是祭祖、除夕守岁和年夜饭等活动。祭祖活动有着悠久的历史,最初是农民在丰收之后,感恩天地和祖先的庇护。春节期间,家庭会举行祭祀仪式,供奉祭品,祈求保佑来年风调雨顺、五谷丰登。与此同时,春节的“年夜饭”也蕴含着农耕文化的深意。传统的年夜饭通常会有丰盛的菜肴,象征着家庭的富裕和未来的丰收。许多地方还会准备“饺子”,象征着财运和团圆。

活动方面,春节的舞狮舞龙、放鞭炮等习俗,不仅仅是庆祝和娱乐,它们也有着驱邪避灾的功能。古人认为鞭炮的声音可以驱赶“年兽”——这一来自古代农耕时期的传说,代表着对灾祸的预防和对新一年的期望。舞龙舞狮的形式,也象征着农村的节令祭祀和农业丰收的祈求,传递着人们对来年农事的美好愿望。

汉代的春节习俗

春节的庆祝形式,早在汉代就已有了确立。根据史书记载,汉朝的皇帝和百姓都会在春节期间举行祭天仪式,以表达对天地神灵的崇敬和祈求。在当时,春节被称为“元日”,不仅是新一年的开始,也是官方举行祭天活动的日子。这一传统仪式体现了汉代农业社会对自然和天命的依赖,以及对丰收的渴望。民间的春节活动,也包括拜年、放鞭炮等,逐步成为社会普遍遵循的节庆风俗。

宋代的春节庆典

宋代的春节,庆祝活动则更加丰富多彩。根据《东京梦华录》的记载,宋代东京(今天的开封)在春节期间,城市内的庙会和灯会热闹非凡。春节期间,人们不仅会进行祭祀活动,还会有集市、灯会等娱乐活动。与农业密切相关的元素,如“岁时祭祀”和“拜年”,则使得春节成为了一个集农业庆祝、民间娱乐与社交交往为一体的大型节庆。

春节的农耕文化在当代的表现

虽然现代社会已经远离了传统的农业生活,但春节背后的农耕文化依然在我们的日常生活中得以传承。在今天的春节,尽管高楼大厦取代了田野,机械化生产代替了手工耕作,但我们依然保持着祭祖、团圆和丰收的象征意义。许多地方依然保留着吃年夜饭、放鞭炮、舞狮舞龙等传统习俗,这些活动不仅是文化的象征,也是对传统农业文明的致敬。

此外,现代春节的传播和演变也反映了农耕文化的持续影响。许多人在春节期间关注农业的可持续发展、食品安全以及自然环境的保护,这些话题的探讨和关注,延续了春节作为农耕文化庆典的本质。