三月三节日中的天文智慧与季节变化

- 日历网

- 2025-11-20 15:36:02

三月三,作为中国传统的节日之一,蕴含着丰富的天文智慧和季节变化,尤其与农业生产紧密相连。这个节日,通常在每年农历三月初三举行,标志着春天的深入,也象征着自然界的生机与活力。节日的起源不仅与古代的天文观察和季节变迁息息相关,更与人们的日常生活和农耕活动有着深刻的联系。

天文智慧与季节变化的融合

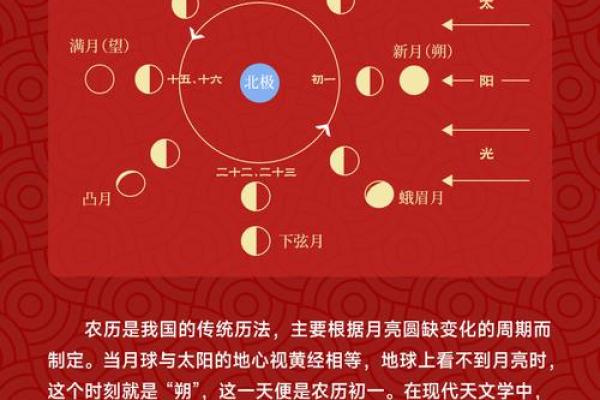

三月三节日的起源与天文学紧密相关。古代人类通过观测星空,结合太阳、月亮等天体的变化,制定了农耕历法。三月三正处在春季的过渡期,春暖花开、万物复苏之时。此时,太阳的角度逐渐升高,白昼变长,气温回升,是农业生产最为重要的季节之一。农民在这一时节开始播种,尤其是南方地区,常常选择在这个时节种下稻谷和小麦。根据天文规律,三月三节气的到来标志着春耕的开始,因此这个节日也常常与农业祭祀活动相结合,祈求丰收。

三月三节日的传统活动也与这一季节性变化密不可分。此时是气温升高、草木繁茂的时候,正是大自然的生长周期。古代农民通过观察天象,确定了适合播种的最佳时机。而这一节日所蕴含的天文智慧,实际上是对自然变化规律的深刻理解和尊重。

古代农耕与天文结合

根据《春秋左传》,春秋时期,天文对农业生产有着至关重要的影响。那时的农民,依据天象变化来安排农事,尤其是播种时节。三月三节日正是春季的重要节气之一,在这一天,农民通常会举行祭祀活动,感谢天地的恩赐,并祈求风调雨顺。历史文献记载,在春秋时期,三月三的活动内容非常丰富,包括祭祖、祭祀土地神、祈求丰收等。这些活动不仅是对祖先的敬仰,也是对天文智慧的一种传承。

从天文角度来看,三月三恰逢太阳与地球的春分点附近,白昼与黑夜的时间几乎相等,象征着阴阳平衡。在这个节令,农民们相信天地之气最为和谐,适合播种一年的希望。这一节日的传统,不仅为农耕活动指引了方向,也成为了传递天文智慧的重要载体。

古代文学中的三月三

在《诗经》这部古老的文学经典中,也能看到三月三节日的踪影。尤其是在《周南·关雎》一篇中,诗人提到“言念君子,温其如玉”,表达的是春季温暖的气候带给人们的愉悦感受。三月三节日作为春天的重要节气,代表了生命力的复苏和对未来一年的期盼。从文学作品中可以看出,古代文人不仅关注春天的美景,也将这一节令作为诗词创作的灵感源泉,展示了节日与季节变化的紧密联系。

而在《史记》中的记载,三月三不仅是一个节令,它也承载了对大自然和天地之间关系的深刻理解。无论是从农业生产的角度,还是从文化传承的视角,三月三节日的天文意义和季节变化无不昭示着自然规律与人类生存智慧的相互依存。

三月三的民间活动

随着时代的发展,三月三节日的传统逐渐融入现代社会的生活中。虽然今天的农耕社会已不再占主导地位,但节日的文化内涵并未消失。在现代,三月三依旧是一个与自然、与天文智慧相关的重要日子。许多地区依旧会举行“踏青”这一活动,寓意春天的到来,亲近自然,感受生命的活力。

此外,现代人也开始通过一些传统的饮食和活动来纪念这个节日。比如,三月三节日的传统食品之一是“青团”,它采用春天的植物制作而成,象征着春天的生机与自然的馈赠。这些习俗和活动虽然在形式上有所变化,但本质上依然传承着古代人们对季节变化和天文规律的认知与尊重。

三月三节日不仅仅是一个文化符号,它承载着人类与自然之间的和谐关系,是对天文智慧和季节变化深刻理解的体现。通过这样的节日,我们能够更好地感知大自然的规律,并从中汲取生活的智慧。