半节日的独特习俗与文化庆典

- 日历网

- 2025-11-15 10:54:02

半节日是一个富有历史积淀与文化魅力的传统节庆,它在不同地区有着各自的独特庆典方式,传承着悠久的民俗文化。从古代农耕文明到现代社会的延续,半节日的庆祝活动不仅蕴含着对自然、季节变化的敬畏,也体现了人们对生命、家园的热爱。本文将以农耕与天文背景为切入点,探索半节日的起源、传统习俗与现代传承,结合典籍中的两段历史案例来进行解析。

起源:农耕与天文的结合

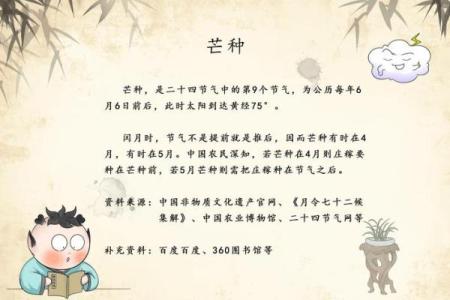

半节日的起源可以追溯到古代的农耕文明与天文知识。农民们根据季节变换、节气轮转来安排耕作与收获活动。而天文的变动,则与农事紧密相连。通过对太阳、月亮的观察,人们制定出了适合耕种和庆祝的日历。在这些日子里,农业生产进入不同的周期,意味着播种、收割、庆典等活动的开展。

比如,古代中国农耕社会中,依据天文现象设立了“二十四节气”,每个节气代表不同的自然变化,反映着农耕的实际需求。半节日的庆祝往往发生在节气之间的转换期,人们通过祭祀、祭天等活动来祈求丰收或保平安。这种结合天文、农耕的节庆活动,逐渐形成了具有地方特色的半节日。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

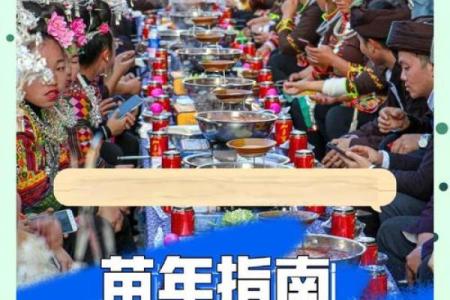

半节日的传统习俗多样,其中最具代表性的是饮食与节庆活动。在许多地区,半节日与祭祖、祈愿息息相关。祭祀活动通常包括供奉五谷、牲畜、酒水等祭品,借此向天地、祖先表达敬意和感恩。饮食文化更是不可忽视,它不仅仅是节庆的支撑,也是对丰收与季节更替的一种象征。例如,祭祖时常见的食物有象征五谷丰登的五色饭、象征长寿的长面条等,这些传统美食既传承了祖先的智慧,也成为了节庆文化的重要组成部分。

此外,节庆活动往往伴随着一系列民间表演,如舞龙舞狮、歌舞演出等。这些活动不仅是人们对自然的礼赞,更是对社会团结、家族和睦的期许。半节日的庆典通过聚集社区成员来增强人际关系和文化认同,既是欢庆的时刻,也是对生活的感悟。

周朝的祭天仪式

周朝时期,半节日的祭天仪式是最为庄重的庆典之一。据《周礼》记载,每年周朝会举行天子祭天大典,尤其是在夏秋交替之际,举行祭天、祈求丰收的活动。祭天仪式不仅与天文变化密切相关,还体现了社会对天命的崇拜与敬畏。通过这种仪式,农民能够寄托对自然的渴求和对未来的希望。祭天时,祭品讲究五谷和牲畜的搭配,每一份供品都代表着一年的丰收与安宁。

唐朝的丰收庆典

唐代时期,丰收庆典作为半节日的体现,也是举国欢庆的时刻。《唐书》记载,每年秋季丰收后,民众会举行盛大的“中秋祭月”活动,除祭月外,还进行大规模的歌舞表演和宴席聚会。这个庆典源于农民对秋季丰收的感恩,并且通过庆典活动增强社会的凝聚力。传统的饮食如月饼、桂花酒等不仅具有丰富的象征意义,还促进了地域文化的传播。

节庆活动的持续与创新

进入现代,半节日的庆祝方式虽然发生了变化,但其核心精神未曾改变。随着社会发展与科技进步,传统的祭祀活动逐渐转变为集体活动和公益项目。比如,在现代城市中,一些地方的半节日已经成为大型的文化节庆,市民通过参与展览、义卖、街头演出等方式传承节庆习俗。同时,现代家庭也会选择在半节日的时刻团聚一堂,共享美食与欢庆时光,继承了节日中的亲情和社交功能。

无论是古代的祭天仪式,还是现代的文化庆典,半节日都承载着对自然的敬畏与对生命的庆祝,传递着人类在历史长河中的智慧与情感。这种传统的文化庆典在现代依然保持着活力,并逐渐融入到全球化的节庆网络中,展现了它独特的文化魅力与时代价值。