春分时节,农历三月如何通过节日传承民间文化

- 日历网

- 2025-11-14 22:09:02

在农历三月,春分时节的到来不仅仅是天文现象的体现,更是传统文化的重要承载期。春分作为二十四节气之一,早在古代就与农耕生产密切相关,传承至今的节日活动,则有着深厚的历史积淀。通过分析春分的历史起源、传统习俗以及现代传承,我们可以更好地理解民间文化如何在节令的变迁中得以延续。

农耕起源与天文意义

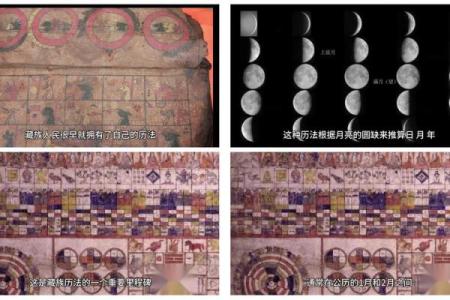

春分的日期通常在每年的3月20日或21日,标志着太阳直射赤道,昼夜平分。古代的中国人通过观察天文现象,得出春分对农业生产的重要性。春分时节,气候适宜,白昼逐渐延长,为农作物的生长提供了良好的条件。传统农耕文化中,春分被视为播种的关键时节,农民们在这一时期忙碌于播种和春耕,象征着一年的生长和希望。

从《诗经》中的“春日迟迟,卉木萋萋”到《农书》里的耕种指导,春分不仅反映了农时的变化,也包含了对自然的尊重与顺应。通过这些典籍的记载,春分的农耕文化被代代相传,成为农业社会的重要节令之一。

传统习俗的传承

春分时节的传统习俗众多,其中最为人知的便是“春分吃蛋”这一习惯。传说春分这一天,阳光照射的角度使得蛋能立起来,民间便有“春分蛋立得”的说法。为了迎接这个时节,很多地方的人们都会在春分当天吃鸡蛋,寓意吉祥安康。同时,也有一些地方会举行踏青活动,大家会到郊外游玩,享受春光,放松身心。这些习俗不仅是与季节变化相适应的生活方式,也反映了人们通过节日来表达对自然界变化的感知与敬畏。

此外,春分时节的“春祭”也是重要的传统活动。在一些地方,春分被视为祭祀祖先、祈求丰收的时刻。人们通过祭祖仪式表达对先人的怀念,并祈祷一年风调雨顺,五谷丰登。这种祭祀活动的形式和内容,源自古代对自然与祖先的崇拜,逐渐演化成如今形式多样的民俗活动。

历史案例:春分节令与民间信仰的结合

春分在历史上不仅仅是农耕节令,它还与民间信仰紧密相连。明清时期,春分作为一个重要的节令,常常伴随着祭祀活动。尤其在一些农村地区,春分时节是祭祀大地神、山川神的时刻。根据《大元大一统志》记载,春分时节的祭祀活动不仅涵盖了农业生产的祈愿,还包含了人们对自然力量的敬畏与依赖。这些活动通常包括焚香、献祭、舞龙舞狮等形式,通过集体活动来祈求一年的丰收与安康。

另一个历史案例则是春分节令与“春社”文化的结合。在古代,春社祭祀活动成为农民们祈求来年农业生产顺利的方式之一。根据《礼记》记载,春社祭祀活动具有重要的社会意义,它不仅是对土地神灵的尊敬,还体现了人与自然、人与社会之间的和谐关系。如今,尽管这一传统有所简化,但在一些农村地区仍然能看到相关的祭祀活动,反映了民间文化与节令之间的深刻联系。

如何在当代延续春分文化

随着社会的现代化,传统的春分习俗逐渐消失在日常生活中,但这并不意味着春分文化完全消失。近年来,随着对传统文化复兴的重视,春分节令的传承方式也有所变化。许多地方在春分时节举办春耕文化节、民俗展览等活动,吸引了大量年轻人参与。通过现代化的方式,这些传统习俗得以继续传递,且与现代社会的审美需求结合,如通过文创产品、线上直播等形式,使春分文化更加贴近现代人的生活。

同时,随着科技的发展和城市化进程的推进,许多农业活动逐渐减少,但人们对春分节令的认知和尊重依然存在。教育机构和文化组织也在通过课程、讲座等形式,向年轻一代普及春分的历史和文化价值,让这一节令不仅仅是一个自然现象,而是融入了人们对传统文化的继承与创新。

春分时节,作为传统节令中的重要一环,承载着丰富的民间文化。通过对其历史起源、传统习俗以及现代传承的探讨,我们不仅能够理解这一节令的深刻意义,还能感受到文化如何在时代变迁中持续焕发活力。