中秋节:月亮的变化与古人智慧的时空传承

- 日历网

- 2025-11-13 23:09:01

中秋节作为中国传统节日之一,历来以其独特的文化内涵和丰富的历史背景吸引了无数人的关注。这个节日不仅仅是一个家庭团聚的时刻,更是对月亮的敬仰和对农耕文化与天文学智慧的传承。在这一天,月亮象征着团圆与丰收,深深地烙印在人们的心中。而从古至今,月亮的变化与古人智慧的结合,使得中秋节逐渐形成了独特的文化符号。

中秋节的起源:农耕与天文的交织

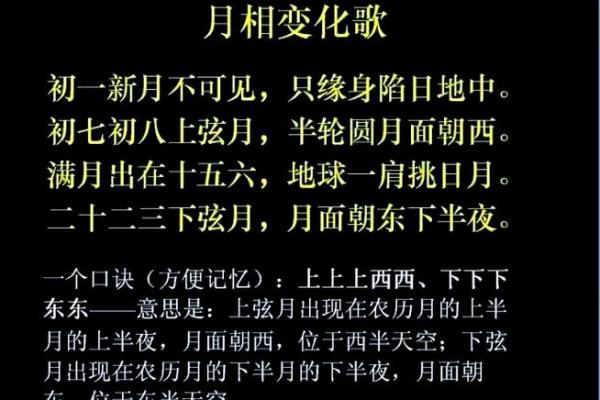

中秋节的起源可追溯至古代农耕文明与天文观测的紧密结合。在古代,农民通过观察天象来指导农业生产,月亮的圆缺变化成为了时间的标尺。中秋节最初的形成与农业周期密切相关,特别是在秋收时节,正是农民庆祝丰收的时刻。月亮的圆满象征着丰收与团圆,而月亮的变化则提醒人们自然界的规律。古代中国的天文学家深入研究月亮的周期,制定了农历并与农业生产紧密相连。

例如,西汉时期的《淮南子》就提到过与月亮相关的节令和习俗,表明古人早已通过观察天象了解月亮的变化,并把这种自然现象与农耕文化相结合,形成了独特的节令体系。这种天文与农耕的结合,不仅影响了中秋节的起源,也对中国传统文化的发展产生了深远的影响。

传统习俗的传承:饮食与活动的文化象征

中秋节的传统习俗,尤以月饼与赏月为代表,至今依然充满着浓厚的文化色彩。月饼作为中秋节的传统食品,最早出现在宋代。据史书记载,月饼的形状与月亮相似,象征着团圆和圆满,这与节日的主题高度契合。通过品尝月饼,人们不仅表达对亲人团聚的祝愿,也体现了对自然界变化规律的敬畏。

在古代,中秋节的庆祝活动除了品月饼,还包括赏月、提灯笼、玩月等传统习俗。赏月活动深受文人雅士的喜爱,唐代诗人李白的《静夜思》便是其中的经典之一。在这首诗中,李白通过对月亮的描写,表达了他对家乡的思念之情。这种文化现象体现了古人对月亮的深刻敬仰,同时也显示出月亮在传统节日中的重要地位。

唐代的中秋节

唐代是中国历史上一个文化辉煌的时期,中秋节的庆祝活动也在这一时期得到了进一步的发展。唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》便是描述中秋时节赏月的经典之作。在这首诗中,杜甫通过描写月光的明亮,表达了自己对远方亲人的思念之情。这种诗意的描写不仅反映了唐代人对月亮的崇拜,也揭示了中秋节作为团圆节日的文化背景。

同时,唐代的宫廷和百姓都十分重视中秋节,特别是在宫廷中举行的盛大宴会,赏月、品茶、吟诗、舞蹈等活动,充满了艺术性和仪式感。中秋节的庆祝活动不仅是一个宗教祭祀的场合,也成为了文人墨客抒发情感、展示才华的时机。

宋代的中秋节

宋代是中国文化的另一个高峰,中秋节的庆祝活动在这一时期更加普及,尤其是在民间,月饼成为了节日不可或缺的象征。宋代的《东京梦华录》详细描述了宋代中秋节的庆祝方式,其中提到家家户户都会准备月饼,并在夜晚举行盛大的家庭聚会。通过这些活动,宋代人不仅与亲朋好友共度佳节,还在传统的节令庆祝中找到了团圆的意义。

在这一时期,赏月不仅是普通百姓的习惯,甚至在宫廷中也成为了盛大的仪式。宋代的帝王及其宫廷,常常组织大规模的赏月活动,展示出王朝对月亮的敬仰与对民众的关怀。

科技与文化的结合

在现代社会,虽然科技发展迅速,许多人可能并不再通过月亮的变化来安排农耕生产,但中秋节的文化传承依旧深厚。现代的中秋节,已经不仅仅局限于传统的家庭聚会与赏月活动。随着科技的进步,许多现代人通过网络平台与亲朋好友分享中秋节的快乐,尤其是“云赏月”这一创新活动,让远隔千里的亲友也能共同享受这份团圆的喜悦。

在现代,月饼的种类和口味也变得更加丰富,除了传统的豆沙、莲蓉等口味外,各种创意口味层出不穷,符合了现代人多样化的需求。这种在传统习俗基础上不断创新的方式,使得中秋节在现代社会中仍然保持着旺盛的生命力。