秋分时节,如何根据天文变化调整作息

- 日历网

- 2025-11-11 09:27:02

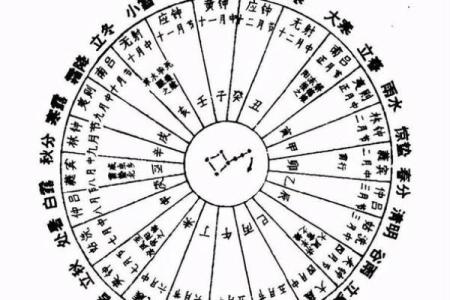

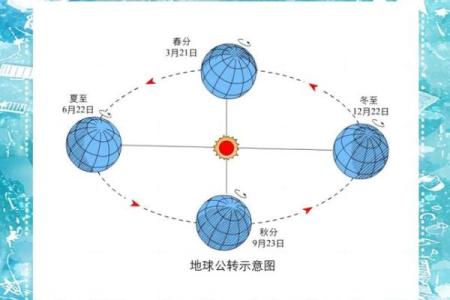

秋天的风,吹过大地,带来了渐渐减弱的日光与逐渐延长的夜晚。这一变化,源自地球围绕太阳运行时的天文现象——太阳直射点的移动,使得白昼时间逐步缩短,夜晚时间拉长。对于人类来说,这不仅仅是季节的交替,更是自然环境对我们作息和生活方式的深刻影响。对于农耕社会来说,秋分是一个特别的节气,不仅影响农业生产,也影响着日常生活的作息安排。

天文起源与农业影响

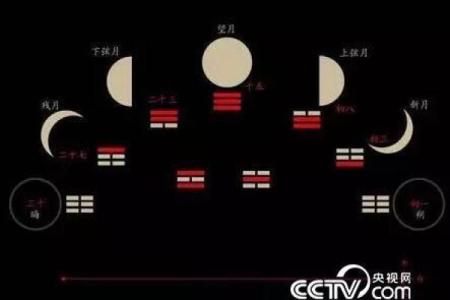

秋分作为一个天文节气,意味着太阳直射地球赤道,昼夜几乎平等,气候宜人,温度适中。这一时节,自古便是农耕社会最重要的收获季节之一。古人根据太阳的位置和天文变化调整作息,确保农田的耕作与收获能够顺利进行。特别是在中国的古代农历中,秋分时节,白昼逐渐缩短,意味着农作物的生长即将进入尾声,农人们需要根据天文变化合理安排作息,确保高效劳作与休息的平衡。

在这个时期,白昼的长度刚好适合农人进行一天的劳作。清晨随着日出开始一天的工作,下午随着太阳的下山适时停止劳作,保证有足够的休息时间恢复体力。这种作息的安排,实际上是根据天文变化做出的自然而然的调整,最大化地利用了日照时间,确保了劳动效率与作息的和谐。

传统习俗与秋季饮食

秋分时节的食物选择也有其独特的文化背景。古代中国的《周礼》就提到,在这个季节里,饮食应该以补充体力、增强免疫力为主,避免过度寒凉的食物,以免引起身体的不适。秋分时节,人们多食用富含高能量的食物,如南瓜、栗子、红枣等。这些食物不仅有助于增加体力,还能增强身体的抗寒能力。

与此相对,秋分时节的传统习俗包括祭祖与家族聚会等活动,这些活动不仅仅是为了传承历史,也是对先辈的敬意。在这些活动中,秋季食物的共享,成为人们交流与团聚的纽带。在民间,秋分也是丰收的象征,因此,传统上还有举行秋祭、拜神的习俗,感谢天地赐予丰收。

魏晋南北朝的秋季作息调整

魏晋南北朝时期,社会动荡,但农耕依旧占据着主导地位。在这个时期,秋分时节的天文变化促使了农民们的作息调整。据《三国志》记载,当时农人非常注重天象变化,尤其是在秋分时节。白昼的渐短使得农人习惯在秋分后早点起床工作,适时休息,避免过度疲劳,确保农田工作不受天气变化的影响。这一时期的农耕文化深刻影响了后来几千年中国社会的农业节奏和作息模式。

唐宋时期的节令生活与作息调整

唐宋时期,随着社会的进一步稳定与文化的繁荣,天文节令与日常生活的结合更加紧密。唐代的《农书》对秋分时节的气候与作息做了详细的记录,指出秋分是一个适宜休息与储备食物的时节。此时,白昼与黑夜的时间相等,农民的工作时间也基本上得到平衡。晚秋的寒气逐渐增多,唐代的贵族与士族也开始调整作息,早起早睡,适应秋季的气候变化。这一习惯不仅影响了农业生产,也逐渐渗透到民间日常生活的节奏中。

现代传承与生活调整

在现代,秋分时节依然保留着许多传统的文化与作息调整。尤其是在都市生活节奏越来越快的今天,人们往往忽视了季节对生物钟的影响。然而,许多养生学者提到,秋季是一个适合内养、调整作息的季节。秋分时节,适当的早睡早起,避免熬夜,能够帮助身体更好地适应昼夜变化,增强免疫力。现代人不妨借此节气调整自己的生活习惯,减少过多的刺激和压力,以达到身心的平衡。

秋分时节的作息调整不仅是对天文变化的响应,也是千百年来文化传承的结果。它反映了人类与自然界的和谐共生,以及人们在日常生活中与自然周期同步的智慧。