中元节的祭祀习俗与阴阳文化解读

- 日历网

- 2025-10-31 09:54:02

在中国的传统节日中,中元节被认为是一个富有文化内涵的重要节日。它源远流长,兼具历史与信仰的交织,展现了人们对祖先的敬畏与怀念,也体现了阴阳文化的深刻内涵。中元节的祭祀习俗不仅与农耕文化、天文现象密切相关,还通过世代的传承,形成了独特的节日习俗和文化表达。

起源的文化背景

中元节的起源可以追溯到农耕文化和天文现象的结合。农耕文化中,人们对自然的敬畏催生了丰富的节令仪式。农民根据天象、气候变化安排农事活动,而中元节恰逢农忙季节之后,农田收获之际。因此,中元节不仅是祭祀祖先的时刻,也是对大自然恩赐的感恩节日。此时,庄稼已收割完毕,农民有时间进行祭祀和祭拜活动,以保祐平安、丰收。

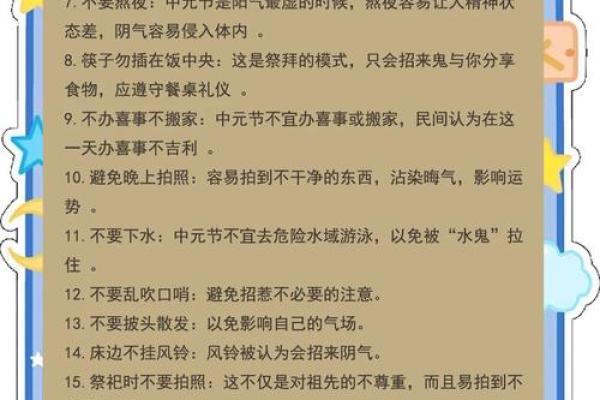

从天文角度看,中元节也与农历七月十五的天象变化有关。根据古代天文学的推算,这一天是“鬼门开”的时刻,阴阳界的界限变得模糊。阴气最重的时刻,被认为是阴间与阳世之间最接近的时刻,因此人们会在此时举行祭祀活动,旨在安抚逝去的亲人和灵魂,求得祖先的保佑与安宁。

传统习俗:祭祀活动与饮食文化

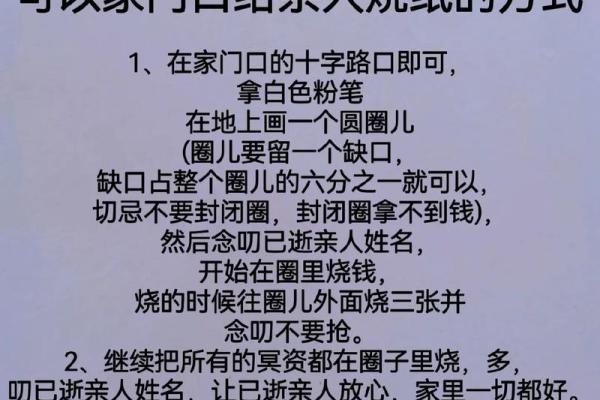

中元节的传统习俗丰富多彩,其中祭祀活动和饮食文化尤为突出。祭祀是中元节最为核心的部分。每年这一天,人们都会准备丰盛的祭品,供奉给祖先和神灵。祭品中通常包括水果、糕点、酒水以及一些特殊的食品,如“地藏饼”和“纸钱”。这些祭品不仅是对逝者的怀念,也是希望他们在阴间能够得到慰藉。人们通过烧纸钱、焚香等方式,传递着对逝去亲人的思念。

同时,饮食文化也在中元节中占据着重要地位。中元节的食物选择多样,富有象征意义。比如,祭品中的“鬼食”是为了让逝者也能共享人间的美味。还有一种传统食物——“中元粽”,其形状像一个小巧的包子,象征着五谷丰登与平安。人们在中元节期间,常常一起享用这些富有象征意义的食物,以加强节日的氛围,传递祝福与亲情。

历史案例:两次传承中的文化演变

中元节的祭祀习俗和阴阳文化并非一成不变,它经历了多个历史时期的演变。首先,可以从明清时期的宗教祭祀活动看出,祭祖和祭神成为了这一天的重要活动之一。明清时期,尤其是清朝,在民间,祭祀中常常出现了很多有特色的道教和佛教元素。此时,阴阳文化中的“阴司”观念,已经逐渐与宗教信仰结合。祭祀中会设置专门的佛像或者道教神像,以期通过宗教的力量,调和阴阳之间的关系,驱邪保平安。

另一个具有代表性的历史案例发生在唐朝时期。唐代的中元节不仅限于祭祖,更注重大众化的祭祀活动。每年七月十五,宫廷举行盛大的“度人法会”,为民众祈福消灾。这一时期,祭祀活动与社会的组织和结构紧密相连,尤其是在庙会和民间集市的活动中,充分体现了传统的阴阳文化——人们通过祭祀活动表达对生命、死亡、阴阳的敬畏与思考。

现代传承与创新

在现代,中元节的传统习俗仍在传承,但也出现了创新与变化。随着社会的发展,人们的祭祀方式逐渐从传统的实物祭品转向虚拟的形式。例如,近年来有不少家庭选择通过互联网平台进行祭祀,烧“电子纸钱”、发送虚拟供品等。这种形式虽然与传统祭祀形式有所不同,但它在现代社会中具有较强的适应性,尤其对于身在远方的人们来说,既能表达对亲人的思念,又不受地域的限制。

同时,现代社会对中元节的认知也更加多元。一些地方将中元节与地方文化、民间传说结合在一起,开展具有地方特色的文化活动,如街头的舞龙舞狮、庙会等,吸引了大量游客参与。这些活动不仅传承了节日的传统,还融合了现代娱乐元素,使得中元节在现代社会焕发出新的活力。

中元节不仅仅是一个追溯祖先的节日,它深深植根于中国人的阴阳文化中,涵盖了天文、农耕、宗教等多方面的元素,并通过历史的沉淀与现代的创新,展现出强大的生命力与文化延续。