清明节与春季农业的相互影响

- 日历网

- 2025-10-29 19:09:02

清明节,是中国传统的节令之一,标志着春天的中期,是一个充满生机与活力的时节。在这个时节,春风拂面,万物复苏,正是农业生产的关键时期。清明节与春季农业息息相关,二者在历史上有着深厚的联系。我们从农耕文化、天文变化、传统习俗等多方面来看,清明节与春季农业的相互影响。

农耕文化的深远影响

清明节的起源可以追溯到古代农耕社会。农业是中国古代社会的根基,春季是播种的最佳时机,清明节正好处于春耕的高潮期。农民在此时需要准备好播种,清明节被认为是“祭祖祈丰收”的时刻,既有祭祀先人以保佑丰收的传统,也有播种的农事活动。

在古代,《周礼》明确记载了春耕的时令,而清明节便是春耕周期的重要节点之一。这个节令不仅与农事活动息息相关,也与人们的生活节奏紧密相连。古人认为,清明节前后气温逐渐升高,雨水适中,有利于农作物的生长,特别是小麦、油菜等作物的播种与管理,因此,清明节成为了农民劳作的重要时刻。

天文与农业的巧妙结合

从天文角度来看,清明节的日期是根据太阳的黄经来确定的。清明节通常落在每年4月4日至6日之间,正是太阳到达黄经15度的时刻。古人通过天象来指导农业生产,清明节时节阳光充足、气候宜人,非常适合农田的管理与灌溉。

在《史记·天文志》中,有着关于春季天文现象的详细描述,清明节作为一个天文节令,是与气候变化紧密相连的。清明的气候条件,特别是适宜的温湿度,有助于土壤的松散和作物的萌发,为农民提供了理想的播种时机。每年清明前后,正是农田里田间管理的重要时段,农民会在此时进行除草、施肥等工作,以确保作物的健康生长。

传统习俗的农业寓意

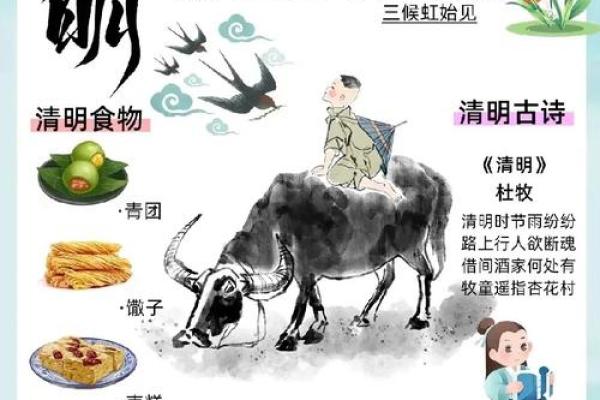

除了农业生产方面,清明节还有着浓厚的传统习俗,这些习俗中不乏与农业相关的元素。清明节的传统活动之一是扫墓祭祖,清明扫墓的风俗源远流长,旨在纪念先人,祈求祖先保佑家族安康、五谷丰登。在扫墓的过程中,往往会用一些祭品,如粽子、酒水等,这些食物与农业生产密切相关,寓意着五谷丰收和农田的富饶。

在传统饮食方面,清明节时节,人们会制作一些具有季节性特点的食物,如清明果、艾叶粽等,这些食物常常用来祭祀和分享,象征着人们对自然的敬畏和对农业丰收的期望。清明果的主要原料是春季采摘的艾草,艾草是有着清香的植物,象征着驱邪避害、促进健康,也与春季播种的农田有关,传递出一种希望田野丰收、农事顺利的美好愿景。

古代农耕文化的融合

在唐代,清明节作为春季祭祀的重要时节,不仅具有强烈的农业背景,还与当时的农业生产密切相关。唐代诗人杜牧在《清明》一诗中提到“无花无酒锄作田”,通过这种诗句,反映出清明节不仅是祭祀祖先的时刻,也代表着农民春耕的重要时间节点。唐代时期,农耕活动已经深刻融入到节令之中,清明节成为了连接农事活动与祭祀文化的纽带。

明清时期的节令变化

在明清时期,清明节的农事活动逐渐丰富,许多地方的农民会在清明节期间举行集体祭祀活动,祈求丰收。这一时期的节令活动逐渐与农业生产紧密结合,清明节不仅是纪念先人的节日,也是农民心中期待丰收的象征。明清时期,农业技术逐步发展,清明节成了农业管理的重要时机,农业活动与节令之间的互动愈加密切。

农业与文化的延续

在现代社会,尽管农业生产方式发生了很大变化,科技农业逐渐取代了传统的耕作方式,但清明节与农业的关系依然深刻。现代人们在清明节期间,依然会祭祖扫墓,表达对土地和先人的敬意。同时,许多地区依然在清明节后开始大规模的春耕播种,现代农民依靠气象预报和现代化的农业技术来指导农田管理,但节令的传承仍然延续着。

清明节不仅仅是一个节日,它承载了中国古老的农耕文化和天文知识,成为了农事活动和传统习俗的有机结合。