秋收冬藏,古诗词中的节令智慧

- 日历网

- 2025-10-29 11:27:03

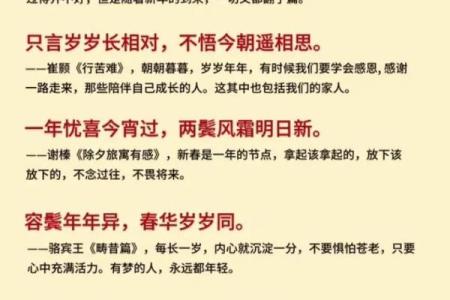

随着季节的交替,天地之间的节气变化不仅影响着农耕生产,也在古诗词中体现出了深刻的智慧。这种节令的变迁,映射着古人对自然规律的深刻理解与尊重。尤其是在秋冬季节的到来,古人更是将这些变化融入到他们的生活与习俗中,通过诗词与典籍将其传承下来,成为我们今天仍然受益的智慧。

起源与天文节令的联系

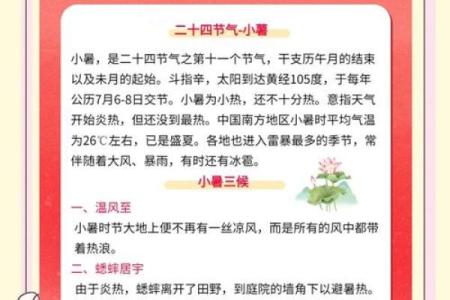

古代农耕文明的发展,离不开对天文的精准观察与季节变化的准确掌握。秋收冬藏的理念便是从这一点出发,顺应自然的节令来安排农业生产。中国古人根据太阳的运动轨迹,划分出了二十四节气,秋冬季节尤其重要。秋季,农作物丰收,正是“秋收”的时节。而冬季则是万物休养生息的时刻,正如古人所言:“冬藏”。这不仅仅是农业活动的安排,更是对天文现象的智慧总结。秋天是太阳偏西,白昼渐短,适合收获;而冬天则是寒冷的时节,万物闭藏,天地之间仿佛都在为来年的生长积蓄力量。

在《易经》中有云:“天行健,君子以自强不息。”这句话也恰如其分地表达了古人对自然节令变化的敬畏与顺应。秋收冬藏,不仅是农业的实际操作,也是一种天人合一的哲理,顺应天命,便能事半功倍。

传统习俗:饮食与活动

秋收冬藏的智慧,在古人的饮食和生活活动中有着直接的体现。秋天是收获的季节,人们常常通过丰盛的食物来庆祝这一时刻。古人对秋季的饮食有着严格的规定,尤其注重“养秋”。例如,秋季天气干燥,容易引发肺部不适,因此《本草纲目》就有提到要多吃一些润肺的食物,如梨、苹果、白木耳等,以增强体质,防止秋燥。

而在冬季,随着寒冷的到来,古人也有“冬藏”的智慧。冬季是万物蛰伏的时刻,人们的饮食也开始以滋补为主。常见的冬季养生食物包括羊肉、牛肉等温补食物,以及具有暖胃效果的姜茶、花生汤等。这些饮食习惯,都是根据气候变化和人体需求进行调整的,反映了“秋收冬藏”的实际操作。

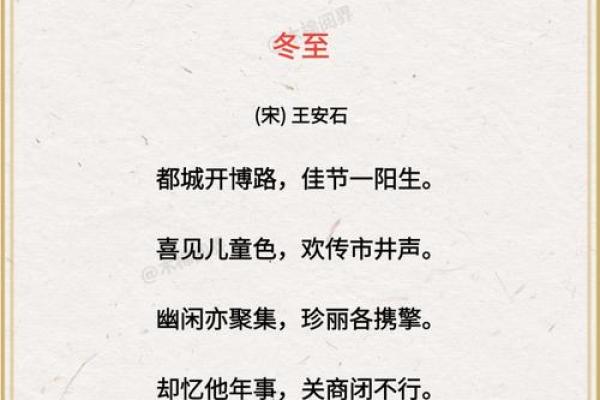

与此同时,传统活动也与节令变化密切相关。每到秋季,农民会举行丰收节庆活动,感谢天神的保佑,并祈祷来年能够继续丰收。而冬季则是家人团聚的时刻,冬至的食俗也表现出“藏”的智慧。例如,吃饺子是冬至的传统活动,象征着温暖和圆满,寓意着迎接新一年的到来。

历史案例:唐代与明代的节令智慧

唐代是中国历史上一个盛世时期,当时的农业生产与天文观测达到了一个高峰。在《唐书》中,明确记载了秋收冬藏的农事安排,尤其是关于秋季的收获与冬季的储藏,唐代的农民十分重视节令的变化,并根据不同季节进行不同的农事操作。秋季是收获的黄金时段,农民会通过细致的管理与规划,将丰收的作物储存起来,为冬季的生活做准备。冬季则是养藏与休整的季节,唐代的农民会储备粮食和草料,以应对可能的寒冷和食物匮乏。

在明代,这一节令智慧得到了更为系统的传承。《农政全书》一书中,详细列出了根据不同节气进行农事安排的具体方法,强调了秋季的“收”和冬季的“藏”对农业生产的重要性。明代的农业文化极其丰富,注重天时地利与人和的结合,因此秋收冬藏的智慧也被世代传承下来,成为明代农民生活的重要组成部分。

现代传承与意义

随着现代社会的发展,农业生产方式发生了巨大的变化,但秋收冬藏的智慧依然在现代生活中得到了传承与应用。在许多农民的生活中,秋季依然是收获的时刻,而冬季则是休养生息的时机。现代人通过调整生活方式与饮食习惯,继续保持着这一智慧。例如,秋季的丰收节庆和冬季的冬至食俗,已经成为了许多地方的文化活动,传承了几千年的节令文化。

在现代城市生活中,秋冬季节的养生文化也愈发被重视。随着人们健康意识的提高,秋冬季的养生食谱逐渐流行,许多餐饮企业也将秋冬季节的传统食物与现代营养学相结合,为人们提供更好的养生餐饮选择。秋收冬藏的理念不仅仅是农耕时代的智慧,它早已融入到我们现代人的日常生活与文化习惯中,成为一种深刻的生活智慧。