农历六月:田间的收获与季节的变化

- 日历网

- 2025-10-21 14:54:01

农历六月是农耕文化与季节变换的重要节点,田间的收获和季节的变化在这一时节表现得尤为明显。它不仅是农田忙碌的时期,也是人们生活和传统文化交织的重要时刻。

农耕的起源与季节的变化

农耕文明的起源可追溯到数千年前,而农历六月恰好处在每年农事的转折点。自古以来,农民根据天文现象和气候变化安排农业生产。六月通常是夏季的正中,气温升高,降水逐渐增多。此时,田间的作物大多已经开始进入生长的高峰期,特别是稻谷、小麦等粮食作物,开始进入成熟阶段。古人根据太阳的运动和气候的变化,采用天文历法推算出农时,这种智慧为农耕文化的发展奠定了基础。

在古代,农民依赖天文知识来安排耕作。比如,《周礼》中有明确的记载,描述了农业生产与天象的关系,其中包括了对农历六月份的关注。农历六月,通常与小满节气相对接,小满意味着农作物已经开始灌浆,农民则会在此时调整灌溉、施肥等措施,确保作物健康生长,最终迎来丰收。

传统习俗与节令活动

每到农历六月,古人便通过一些特定的节令活动来庆祝农事的繁忙与季节的变化。最具代表性的活动便是“夏至祭”。夏至是太阳直射地球的时刻,象征着白昼最长、夜晚最短。传统的农家往往在这一时节举办祭祀活动,感谢自然界赋予的丰饶。

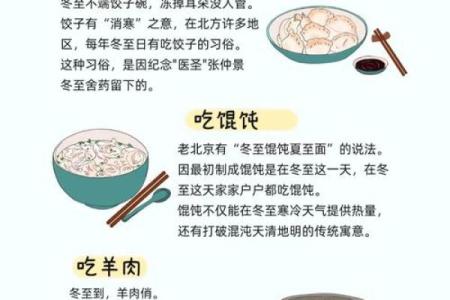

除了祭祀,饮食也是农历六月的一大特色。六月的传统饮食多以应季食材为主,如新鲜的瓜果、蔬菜,尤其是黄瓜、西瓜等水分充足的食物,既能解暑,又能补充体力。在这个时节,许多地方还有“食新祭”的传统,家庭会用刚刚收获的粮食做祭品,祭祖先,以祈求来年的丰收。这些传统习俗,不仅是农耕文化的体现,更融入了人们对自然的敬畏和对丰收的期待。

历史案例:战国时期的农业与节令

在中国古代,许多与农耕相关的节令活动都有明确的记载,其中战国时期的农业生产方式最具代表性。当时的农业已经形成了一定的体系,农民利用黄河流域的水利系统灌溉农田,促进作物生长。根据《左传》中的记载,战国时期,国家会在农历六月举行“夏至会”,这是一个重要的节令活动,目的在于调度农业资源,分配劳动力,以应对即将到来的农忙时期。这个节令的活动形式,包括农业资源的管理、劳动力的分配等方面,对当时农业生产有着深远的影响。

历史案例:明代的农事与季节节令

明代时期,农业生产逐渐得到了制度化管理,许多关于农事的习惯和风俗被官方文献所记载。《明清农政全书》就详细列出了各个节令的农业活动,其中农历六月的农事尤为繁重。这一时期,农业技术得到了一定的提升,农民在这个季节忙于割麦、种稻等工作。传统的六月习俗在这一时期也得到了较好的传承和发展,不仅有祭祀活动,还有许多以庆祝农作物丰收为主题的民间节庆,进一步加深了人们对自然节令的认同。

农历六月的文化记忆

进入现代,农历六月的传统习俗和节令活动依然在一些地区得到了传承,尽管形式和内容有所变化。在一些农村地区,农民依然会根据传统节令安排农事活动,而在城市中,随着农业生产的现代化,更多的是通过文化活动来纪念这一节令。例如,许多地方会举办与农耕文化相关的节庆活动,推广有机农业和绿色种植理念。同时,六月的“食新”传统也得到了保留,城市居民在此时常常会享受到时令水果和新鲜蔬菜,感受自然的馈赠。

通过历史与现代的对比,我们可以看到,农历六月不仅仅是一个农业生产的节点,它承载着深厚的文化内涵,体现了人类与自然的和谐相处与对未来丰收的美好期待。