八月十五中秋,天文现象与文化传承的交汇

- 日历网

- 2025-10-21 13:18:01

每年的农历八月十五,是中国传统节日中秋节。这个节日深深植根于中国的历史文化中,不仅与农耕文明紧密相连,也与天文现象息息相关。中秋节的传统习俗丰富多彩,蕴含着深厚的文化内涵,既是庆祝丰收的时刻,也代表了人们对月亮和自然规律的崇敬。

起源:农耕与天文的交织

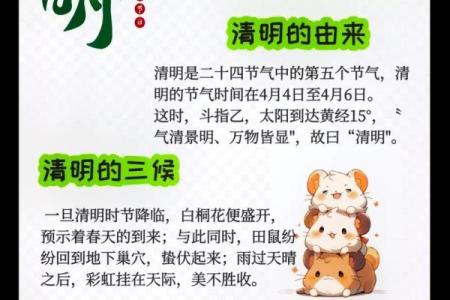

中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会的祭月活动。在中国古代,农业生产是国家经济的支柱,而月亮的变化与农耕密切相关。月亮的圆缺象征着农业的周期,古人通过观察月亮的变化来指导播种与收获。因此,古人便在农历八月十五,农作物即将丰收之时,举行祭月仪式,以祈求丰收与安康。这种祭月活动逐渐演变为民间的中秋节,形成了月亮圆满时团圆的象征,寄托着人们对家人团聚与美好生活的期许。

天文学的元素也深深渗透在中秋节的文化之中。每年的八月十五,月亮通常是全年最圆、最亮的。这一天的满月被称为“中秋圆月”,它的出现意味着农历一年中的一个周期圆满,象征着人类与自然之间和谐的关系。

传统习俗:饮食与活动的丰富文化

中秋节的传统习俗中,最具代表性的莫过于赏月、吃月饼和家人团圆。月饼作为中秋节的标志性食品,承载了深厚的文化寓意。它的形状象征着圆满与团圆,月饼中的馅料则根据不同地区和口味有着丰富的变化。无论是传统的豆沙、五仁,还是现代的冰皮、巧克力月饼,都反映了中国人对美好生活的追求与对家庭团聚的期望。吃月饼不仅是一种饮食习惯,更是一种情感的寄托,让远在他乡的游子也能在品尝中感受到家乡的温暖。

除了月饼,赏月是另一项传统习俗。每逢中秋,家庭成员聚集在一起,抬头仰望夜空中的圆月,感叹月亮的美丽与圆满。在古代,文人墨客常常借月抒怀,留下了大量与月亮相关的诗文。例如唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》,表达了他在月光下思念亲人的深情。赏月不仅是一项娱乐活动,更是人与自然、人与人之间情感交流的纽带。

宋代的月圆与家国情怀

宋代中秋节的庆祝活动尤为盛大,月圆之夜,宫廷与民间皆举行赏月活动。宋代的文人极为推崇中秋节,许多文学作品中都有关于中秋的描写。例如,苏轼的《水调歌头·明月几时有》便表达了他对家国的思念与期望,这首词的名句“但愿人长久,千里共婵娟”成为了中秋节的经典诗句,至今被传颂。这一时期,中秋节不仅是民间的节庆活动,更是文人雅士展示才华的时刻,表现出浓厚的家国情怀与对团圆的渴望。

明清的月饼与团圆象征

明清时期,中秋节逐渐演变成了一个全民共同庆祝的节日,月饼也成为了这一时期最具代表性的节令食品。据史书记载,明朝时期,月饼开始成为送礼和祭祀的常见食品。尤其是在明清时期,月饼的制作技巧日渐成熟,传统的月饼形态和馅料种类也得到了创新。月饼的出现与流行,正是人们在中秋节期间,传递祝福、祈求丰收、寄托团圆之情的体现。

中秋节的全球化与创新

随着时代的发展和社会的变迁,中秋节的习俗也在不断地创新与传承。如今,尽管现代社会的生活节奏加快,但中秋节依然保持着它的传统文化魅力。尤其是在全球化的今天,中秋节已经成为了一个国际性节日,不仅在中国各地盛大庆祝,在世界其他地区的华人社区也纷纷举行赏月、吃月饼等活动。此外,现代科技的进步也让中秋节的庆祝方式更加丰富多样,例如通过视频通话,远在他乡的亲人可以一起共享这一天的团圆与欢乐。

无论是在古代,还是在现代,中秋节都与天文学的变化和农耕文化紧密相连。它不仅是对丰收的庆祝,更是对亲情和家国情怀的表达。