春节的养生文化与传统食物解析

- 日历网

- 2025-10-20 15:27:01

春节是中华文化中最为重要的传统节日之一,它不仅是家人团聚、喜庆欢乐的时刻,也与深厚的养生文化紧密相关。春节期间的饮食、活动以及习俗都蕴含着养生智慧,传承了古人对健康的追求。这些传统习俗的形成,源于农耕文化的根基以及天文现象的影响,经过千百年的演变,逐渐形成了如今的节庆氛围。

农耕文化与天文现象的影响

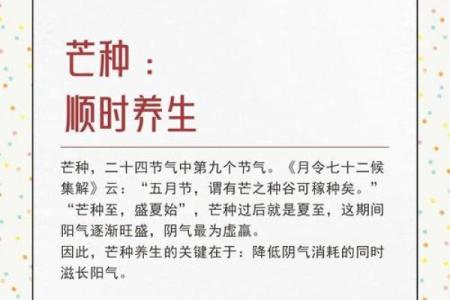

春节作为农历新年,标志着春天的到来。中国古代农耕文化对节令变化有着深刻的理解,春天是播种的季节,万物复苏。根据天文历法,春节通常落在立春附近,象征着新的生机与希望。因此,春节的养生文化也与春季的生发之气密切相关。春天是阳气逐渐升发的时节,传统的养生观念强调顺应自然,调节身心,以保持身体的和谐。

古代典籍《黄帝内经》提到,“春夏养阳,秋冬养阴”,春天属于阳气生发的季节,因此春节期间的养生饮食往往偏重于温补与滋养。民间有食用春笋、草莓等应季食物的习惯,这些食物不仅富含维生素,还能够促进肝气的舒展,帮助人体顺应季节的变化,保持身体的健康。

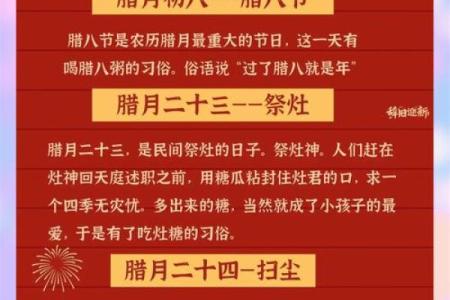

饮食与活动的传统习俗

春节期间的饮食习俗是养生文化的核心之一。传统的春节食物往往富含营养,旨在补充一年来体力的消耗,并通过各种象征寓意祈愿来年吉祥。年夜饭上的饺子、鱼、年糕等,均有着特殊的象征意义,代表着团圆、富贵和好运。

例如,饺子在春节中的重要性不言而喻。饺子形状像元宝,象征着财富与好运,而里面常常包有硬币,寓意来年财运亨通。鱼则代表着“年年有余”,寓意着富足和长久。年糕的“年”字,象征着步步高升,寓意着新的一年生活蒸蒸日上。这些食物不仅寓意美好,更因为其富含蛋白质、矿物质等营养成分,符合春季养生的需求,帮助人们滋养身体,抵抗冬季带来的寒冷与疲劳。

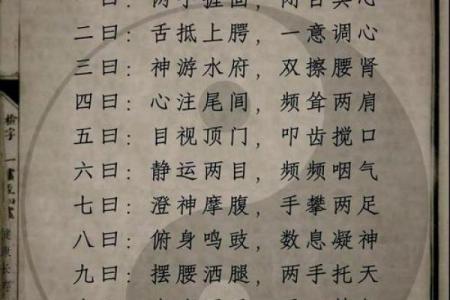

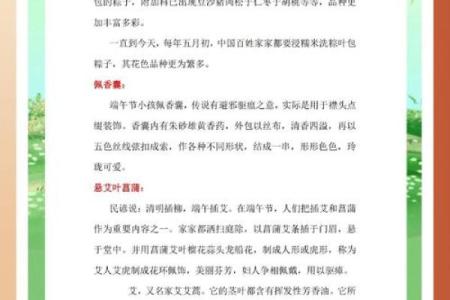

除了饮食,春节期间的活动也充满着养生智慧。传统的春节活动如舞狮、舞龙、放鞭炮等,都是为了驱赶邪气、保佑平安。这些活动不仅增添节庆气氛,还通过身体的运动和气氛的欢快来调节身心,促进血液循环,增强身体的免疫力。

历史案例之一:唐代的春节养生观

唐代是中国历史上一个繁荣的时期,春节期间的养生观念和习俗也得到了充分的体现。《元和姓氏书》中提到,唐朝的春节期间,许多官员和百姓都会祭拜祖先,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。除了祭拜和祈福,唐代的春节习惯中还包括食用具有养生功能的药膳,如人参、枸杞等,帮助增强体质,抵抗严寒的天气。这些药膳不仅有益健康,也体现了当时人们对“以食养生”的追求。

历史案例之二:明代的春节饮食文化

明代的春节饮食文化也丰富多彩。明代文人常在春节时节写下大量与节令相关的诗文,描绘春节的饮食与活动。如《大元大一统志》中记载了明代春节期间食用的美食,特别是腊八粥、饺子和汤圆等,这些食物不仅味美,也寓意着新的一年家庭团聚、吉祥如意。在养生方面,明代人讲究饮食的清淡与均衡,节日期间的饮食除了富含营养外,注重的是调节身体的内外环境,帮助人们渡过冬季的寒冷,迎接春天的生机。

春节养生的现代意义

在现代社会,春节的养生文化依然得到了广泛的传承。许多人在春节期间依旧坚持食用传统食物,同时也将现代的健康观念与传统文化结合。现代人更加注重营养搭配与低脂、低盐的饮食方式,春节的传统饮食逐渐融入了健康、轻食的元素,如减少油腻食物的摄入,增加蔬菜水果的比例。

现代的春节活动也开始注重身心健康。例如,越来越多的家庭选择在春节期间进行户外运动,如爬山、跑步等,以增强身体免疫力,促进新陈代谢。许多人还借春节的假期,参加冥想、瑜伽等活动,帮助缓解压力,调整身心状态。

春节的养生文化不仅仅是对传统的继承,更是在现代社会中对身体健康的关注与追求。通过结合古老的养生智慧与现代生活方式,春节成为了一个不仅庆祝团圆,也强调健康的节日。