八月节令中的传统习俗与文化传承

- 日历网

- 2025-09-29 23:27:01

在中国传统文化中,八月节令承载着深厚的农耕文明与天文观测的智慧。它不仅仅是一个自然现象的记录,也深刻影响了中国的节令习俗和饮食文化,体现了人们对自然规律的尊重和顺应。

八月节令的起源:农耕与天文

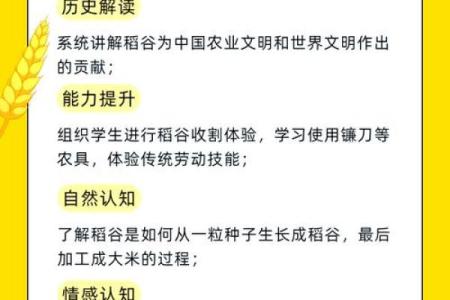

八月,正值秋季的中期,是农作物丰收的季节。在传统农耕文化中,八月被视为收获的季节,农民常常忙于稻谷的收割、果实的采摘。这个时节与天文现象也有着紧密的联系。农历八月十五日,是秋分前后的时候,太阳直射赤道,昼夜平分。这个天文现象不仅与农业生产密切相关,也成为了后来的节令习俗的基础。

从天文角度看,八月正是“金秋时节”,农民通过对天象的观察,提前预判天气变化和丰收的时机。中国古代的天文学家会通过太阳的变化和星象的移动来推算气候变化,指导农业生产。在这种天文与农耕的结合中,八月节令成为了人们庆祝丰收、感恩自然的重要时刻。

传统习俗:饮食与活动

八月节令有着丰富的传统习俗,其中以中秋节最为人们熟知。中秋节是中国传统节日之一,其背后的习俗和饮食文化反映了古人对自然、对家庭团圆的热爱。在这个节令里,人们常常举行祭月、赏月、吃月饼等活动。

在古代,人们认为中秋时节是月亮最圆最亮的时候,象征着团圆与和谐。因此,祭月成为了八月节令中不可或缺的活动之一。人们在这一天举行祭月仪式,献上丰收的果实,祈求家庭平安、五谷丰登。中秋节的核心食品——月饼,也是这一习俗的延续。月饼象征着圆满,饼内的馅料五花八门,从传统的豆沙、莲蓉到现代的冰皮月饼,都是人们通过月饼表达心意和祝福的一种方式。

除了祭月与吃月饼,八月的传统活动中,还包括了放孔明灯、猜灯谜等富有趣味性和象征意义的活动。这些活动大多与家庭、亲情以及丰收的庆祝相关,是人们在忙碌的农耕生活中寻找休息与欢乐的一部分。

东汉时期的中秋祭月

在东汉时期,中秋祭月已开始成为一种正式的习俗。史书记载,汉朝的皇帝会在每年的八月十五举行祭月大典,祭祀月神,并祈求国泰民安。民间的百姓则会在这一天,聚集在家中或庭院里,赏月、歌舞,享受丰收的成果。月亮作为象征团圆的神祇,早在这一时期便开始与中秋节令紧密联系。

唐朝的中秋夜宴

唐朝时期,中秋节的庆祝活动逐渐盛大,尤其是在宫廷中,皇帝会在中秋夜举行盛大的宴会。历史上著名的“明月夜,金风送爽”,唐代诗人李白、杜甫等人均留下了脍炙人口的诗篇,表达了对月亮的崇敬与对家国团圆的祝福。唐代的中秋节,不仅有月饼的食用,还有丰富的文人雅集、诗词竞赋,成为古代文化中一项重要的节令活动。

中秋节的全球化

现代社会,随着全球化的推进,中秋节的传统习俗不仅在中国本土得以保留,也被越来越多的海外华人群体所传承和庆祝。尤其是在东南亚和欧美的华人社区,节日期间的聚会、月饼的销售、赏月活动等成为了社区文化的重要组成部分。在这其中,月饼作为中国传统食品的象征,已经不仅仅局限于中国,而成为了世界各地文化交流的载体。

此外,许多现代人也通过互联网、社交媒体等平台,分享节日的喜悦,发起线上“云赏月”活动,使得中秋节的习俗更加多样化和现代化,体现出传统文化的传承与创新。

通过农耕文明的智慧与天文的指引,八月节令与其背后的传统习俗,依然在今天的生活中发挥着重要的文化作用。无论是在家庭团聚的桌上,还是在海外文化的交流中,中秋节作为一个深具象征意义的节日,早已超越了其农耕时代的起源,成为全球华人心中的精神纽带。