十一月节气:寒露的养生秘诀与秋冬交替的保健之道

- 日历网

- 2025-09-29 20:27:02

寒露,二十四节气之一,是秋季的第五个节气,位于10月8日或9日之间。寒露的到来意味着秋季逐渐加深,天气开始变得更冷,白天气温有所下降,夜晚的寒气更加明显。这个节气的到来不仅影响着自然界的变化,也深刻影响了人们的生活方式和养生之道。我们通过历史与现代的视角,来探讨如何应对秋冬交替的季节变化,保持身体的健康与活力。

寒露的起源与天文背景

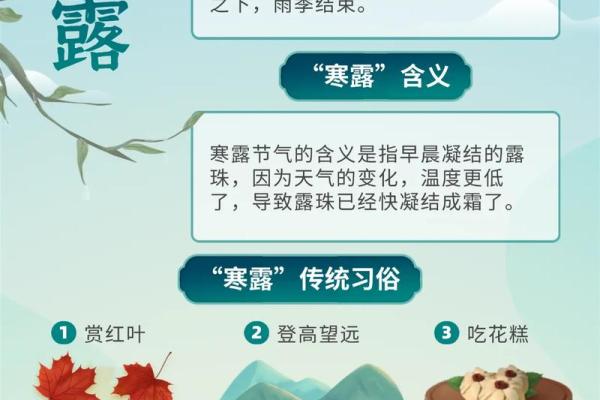

寒露起源于中国农耕文化和天文观察,农耕文化中的节气反映了人们与自然环境的密切关系。寒露的“寒”字,意味着气温的逐渐降低,而“露”则指的是早晨和夜晚的露水增多。这个节气的到来标志着大气的冷却和秋季气候的逐步深入。

从天文角度来看,寒露是太阳到达黄经195度时的节气。此时,太阳离开秋分,逐渐向冬至方向移动,昼夜温差加大,夜晚的寒冷让露水凝结成珠,气候逐渐变干。这一变化提醒人们注意保暖,尤其是在早晚,寒露后是最容易感冒和生病的时段。

寒露与传统习俗

在中国传统文化中,每个节气都有与之相配的饮食和活动习俗,寒露也不例外。饮食上,寒露时节被认为是进补的最佳时机,特别是一些滋阴养肺、温补脾胃的食物,能帮助人们适应气候变化。例如,在寒露期间,北方人常食用羊肉、鸽子汤等具有补气养阴作用的食物,这些食品能够提升人体的免疫力和抵抗力,防止秋冬季节的寒冷侵袭。

活动方面,寒露时节的传统活动包括晨跑、登高等,这些活动有助于增强体质、提高肺活量并促进新陈代谢。通过适当的运动,人们能够增强体内的阳气,帮助驱赶寒气,保持活力。

张仲景的寒露养生之道

张仲景是东汉时期著名的医学家,他在《伤寒杂病论》中提出了许多适应寒露时节的养生方法。张仲景认为,秋冬季节气温变化剧烈,寒气容易侵入体内,导致人们容易患上寒症或呼吸道疾病。因此,他特别强调在寒露时节要注意养生,避免过度劳累和吃生冷食物。

他还特别推荐了一些养生药方,如生姜、红枣、桂圆等,它们具有温暖脾胃、滋补气血的功效。在寒露时节,合理的饮食与生活方式,可以帮助人们增强体质,防止疾病的发生。

宋代的秋冬养生观念

在宋代,秋冬季节的养生理论得到了进一步发展,尤其在《太和养生书》一书中,提到秋冬交替时节,气候寒冷,人体容易受到寒气侵害,因此要特别注意防寒保暖。书中建议在寒露时节,应该适当进行食疗补充,如多吃一些具有温补作用的食物,保持体内的阳气。

同时,宋代的养生理论也强调了调节情绪和心理状态的重要性。寒露时节是季节交替之际,气候变化常常会影响人的情绪,导致焦虑或抑郁。保持良好的心态,适当的休息和放松,也是养生的关键。

寒露时节的养生与健康

到了现代,随着生活水平的提高和科技的发展,人们的养生观念也发生了变化,但寒露时节的传统习俗依然被广泛传承和实践。在这个节气中,现代医学也提倡通过合理饮食和运动来保持健康。

例如,现代营养学提倡在寒露时节增加富含维生素C和D的食物,增强免疫力。同时,避免过度依赖高糖、高脂的食物,而应增加新鲜蔬菜和高蛋白质食品的摄入,以提高身体的抗寒能力。

在运动方面,适度的有氧运动,如慢跑、散步等,能够增强心肺功能,保持身体健康。与此同时,现代人也注重心理健康,寒露时节的养生除了关注身体的调理外,更多的心理放松和精神养生成为新的趋势。

寒露的养生智慧历经千年流传至今,无论是从传统的饮食、习俗,到张仲景的医术,还是现代人对健康的认识,都让我们能够在秋冬交替的时节保持身心的平衡与和谐。