天文学视角:六月星空与古代节令的关系

- 日历网

- 2025-08-19 17:09:01

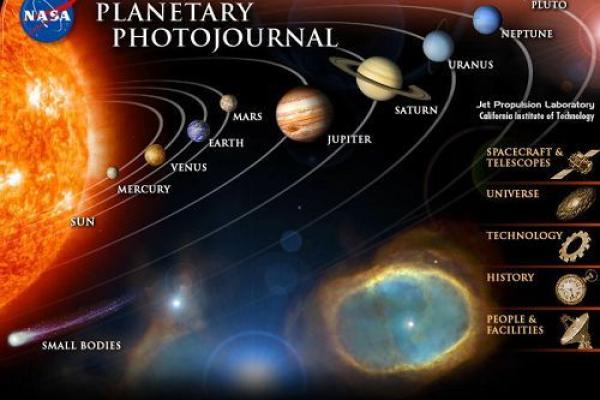

六月,是一年中的第六个月,也是夏季的开始。在古代,天文学不仅帮助人们预测季节的变化,还与农业生产、节令活动密切相关。通过观察星空的变化,人们不仅调整农耕作物的播种与收获,还发展出一系列与天文现象息息相关的节令习俗。这些习俗贯穿了古代社会的生活,尤其在农耕文明中尤为重要。

农耕与天文的深度联系

古代中国的农业社会,依赖天文现象来指导农耕活动。每年六月,太阳运行至黄道的“巨蟹座”附近,进入夏至时期,这一时节的星空为农民提供了关键的时间参考。天文学家早在先秦时期就注意到,这时太阳的直射光线达到了北回归线,白昼最长,夜晚最短。根据这一现象,古人将这一时节定为夏至,而这一节令也成为了许多农事活动的分界点。

夏至后,气温逐渐升高,雨水开始增多,农田里的作物进入生长的关键时期。此时,农民常根据天上的星象来指导播种、灌溉等操作。例如,天上的“天蝎座”与“射手座”位置的变化,常常被视作季节气候变化的信号,帮助农民判断何时最适合耕作。

古代节令的文化内涵

在古代,六月的天文现象不仅仅是农耕活动的指南,还融入了丰富的文化传统。比如,夏至这一节令在《礼记·月令》中有明确记载:“夏至,阳气至,万物生长。”这表明,夏至不仅是农事活动的节点,也是人们生活习俗的标志。

在饮食方面,六月的传统食物常与当季食材密切相关,体现了古人对天文变化的顺应与尊重。每年夏至,古人有吃“夏至饼”的习惯,这种饼通常以豆沙或小麦为主料,象征着丰收与富饶。还有“腌制”一类的食物习惯,反映了古代人们对夏季湿热气候的适应和消暑的智慧。

在活动方面,六月是祭祖与庆祝的重要时节之一。许多地方举行夏至祭祀活动,既是对祖先的敬仰,也是为了祈求来年的丰收与家族兴旺。这些习俗不仅仅是农业生产的需求,还体现了古代人天人合一的哲学思想,认为人与自然息息相关,天文变化直接影响着民众的命运。

黄河流域的夏至节令

黄河流域的古代农民在六月十分重视夏至节令的到来。夏至是他们农耕季节中的关键时刻,此时麦子收割,稻田灌溉工作则进入紧张状态。根据《农书》记载,夏至时节的黄河流域气温升高,降水量增加,正是“麦熟稻香”的时节。农民利用这一时节的天文现象来指导农业生产,收获成熟的麦子,为夏季的稻田打好基础。

此外,夏至节令也是农民举行祭祀活动的时刻。人们通过祭天、祭祖等方式,表达对天地和祖先的敬意。农民认为,通过与自然沟通,能保证良好的气候与丰收的年景。

江南的夏至与端午节

江南地区的六月,则以端午节最为著名。端午节的日期通常与夏至相近,因此也承载了丰富的天文和农耕文化。古人认为,端午节时阳气最盛,因此祭祀活动尤为重要。为了抵抗夏季的湿气和炎热,传统的端午食品——如粽子、雄黄酒等,往往与草药和驱邪成分有关,反映了古人通过食物与药物来应对季节变化的智慧。

在江南,端午节的习俗包括龙舟竞渡、挂艾草等,这些活动不仅是传统节令的庆祝方式,也是人们与自然节律同步的表现。通过这些活动,古人希望通过对天地神明的敬拜与祈祷,保障自身的健康和农作物的丰收。

节令与文化延续

时至今日,现代社会依然保留着与天文相关的节令习俗。虽然科技发达,人们不再依赖星空来指导农耕,但对传统节令的传承依然存在。例如,在现代,端午节不仅仅是一个传统节日,更是人们与自然节律对接的一种方式。人们在端午节期间进行户外活动,参加龙舟赛,食用粽子,这些活动不仅传递了对古代习俗的尊重,也将天文与节令文化融入了现代生活。

在这一过程中,天文现象依旧影响着我们的节令活动和饮食文化,从某种角度来说,古代对天文的理解和智慧,仍然影响着现代人的生活方式。